お水とトイレのお話(2)

前回の記事の続きです。

②次にトイレのお話ですが(今回は特に猫ちゃんのトイレについてご説明します。)、これも自分に置き換えてみるととてもよくわかると思います。

さて、皆さんなら、お祭り会場などに設置されている仮設トイレと、リゾートホテルのトイレだと、目の前にあったらどちらに入りたいでしょうか?

ほとんどの人がホテルのトイレを選ばれるかと思います。(逆の人がいたらごめんなさい)

一般的に思い浮かべるイメージだと、仮設トイレは方向転換も難しいほど狭いし、不特定多数の人が使っていて臭いもこもっている。床にはトイレットペーパーなどのゴミも落ちていたり、次の人が待っていて落ち着かない・・というイメージではないでしょうか。

それに比べ、ちょっと良いところのホテルのトイレは広いし、綺麗だし、その上、良い香りや癒しの音楽も流れているかもしれない。

しかしそんな良い感じのトイレも、歩いて数歩で行ける場所にあるものと、100m先の寒くて暗い通路を歩いて行った先にあるものだったらどうでしょう? まだ我慢できるくらいだったらきっと我慢してしまうでしょう。

猫ちゃんも同じく、狭いトイレ、他人の臭いがするトイレ、汚れているトイレ、周りが騒がしいトイレは嫌!!だし、

わざわざ面倒くさいことを乗り越えて行くくらいなら、多少の尿意は我慢してしまいます。

トイレ問題は、人間都合も大きく影響してくるところなので、現実は『全て猫様のお好きなように。』と出来ないところが難しいのですが、ここではそれを理解しつつ、猫にとって好ましいトイレの選び方、設置の仕方、最低限の数をお伝えいたします。

まず、広さですが最低でもくるりと余裕で体が動かせる、体長(首からお尻)の1.5倍の広さがあること(体の大きな猫さんには衣装ケースがおすすめ)、臭いがこもらない解放的なものであること、よっこらせとまたがなくて良い浅さのもの、自分の生活圏内にありすぐ行ける場所にあること、できれば他の人(猫)が使わない自分だけのトイレがいいな。と思っています。(人も、犬猿の仲の人の後のトイレって入るのに抵抗ありますよね)

なので、頭数+1個のトイレ数が必要です。もしも猫の数が多かったり、家の広さ的にそんなに多くのトイレが置けないわ!ということであれば、最低限グループ数+1個のトイレを用意しましょう。(いくら好意的な人との共同トイレでも、トイレに入ったときに前の人の残骸があるとゲンナリしてしまうので常に清潔に。)

グループの見分け方は、〝一緒に寝ているかどうか〟です。一緒に寝ている子は仲良しランク上位の子です。一緒に遊んでいるだけでは真に仲が良いとは言い切れません。

「休み時間一緒に遊んだりはするけれど、修学旅行で同じ部屋になるのはちょっとなぁ・・・。』という感覚といえばわかりやすいでしょうか。

さらに、トイレの中身ですが、トイレの砂は小さければ小さい方が好ましいです。ゴロゴロ石の上よりも、砂浜の方が歩いていて心地良いように、猫ちゃんも細かな砂の方が好きなのです。

(↓これは昔、とあるレジャー施設に行った時の写真。大人は足裏が痛くて悶絶しました(笑) わかる人にはわかるはず!)

人間都合で考えると、砂が飛び散らない大粒の方が良かったり、上から入るタイプや深型の方が良かったり、臭いが周囲に漏れないドーム型の方が良かったり、、なんならインテリアを邪魔しない極力小さいものの方が良いかもしれません。

トイレの設置場所に関しても、洗面所や玄関、リビングなどとは別のところであれば来客時の見栄えや、衛生的にも助かる。と思っている方も少なくないかもしれません。

しかしそれは猫ちゃんに取ったら不都合なこと。特に洗面所などで洗濯機を起動させていたら、猫ちゃんにとってはうるさくてトイレどころではありません。

人間と猫たちが一緒に生活して行くので、お互いの意見を擦り合わせながらその家庭にとってベストなトイレを決めていくことにはなりますが、猫ちゃんが気軽に行きやすいトイレを作ることが病気予防の観点からはベストです。もし膀胱炎を繰り返しがちな子がいたら、お互い話し合いの上、少しだけでも猫ちゃん寄りのトイレ改造計画を遂行しても良いかもしれません。

猫ちゃんが今のトイレを気に入っているかどうかは、

①トイレが終わった後、砂をかける時間を十分にとっている(ちゃんとトイレに長居できる)

②トイレの縁に手をかけていない(十分な広さである)

などの行動から伺い知れます。

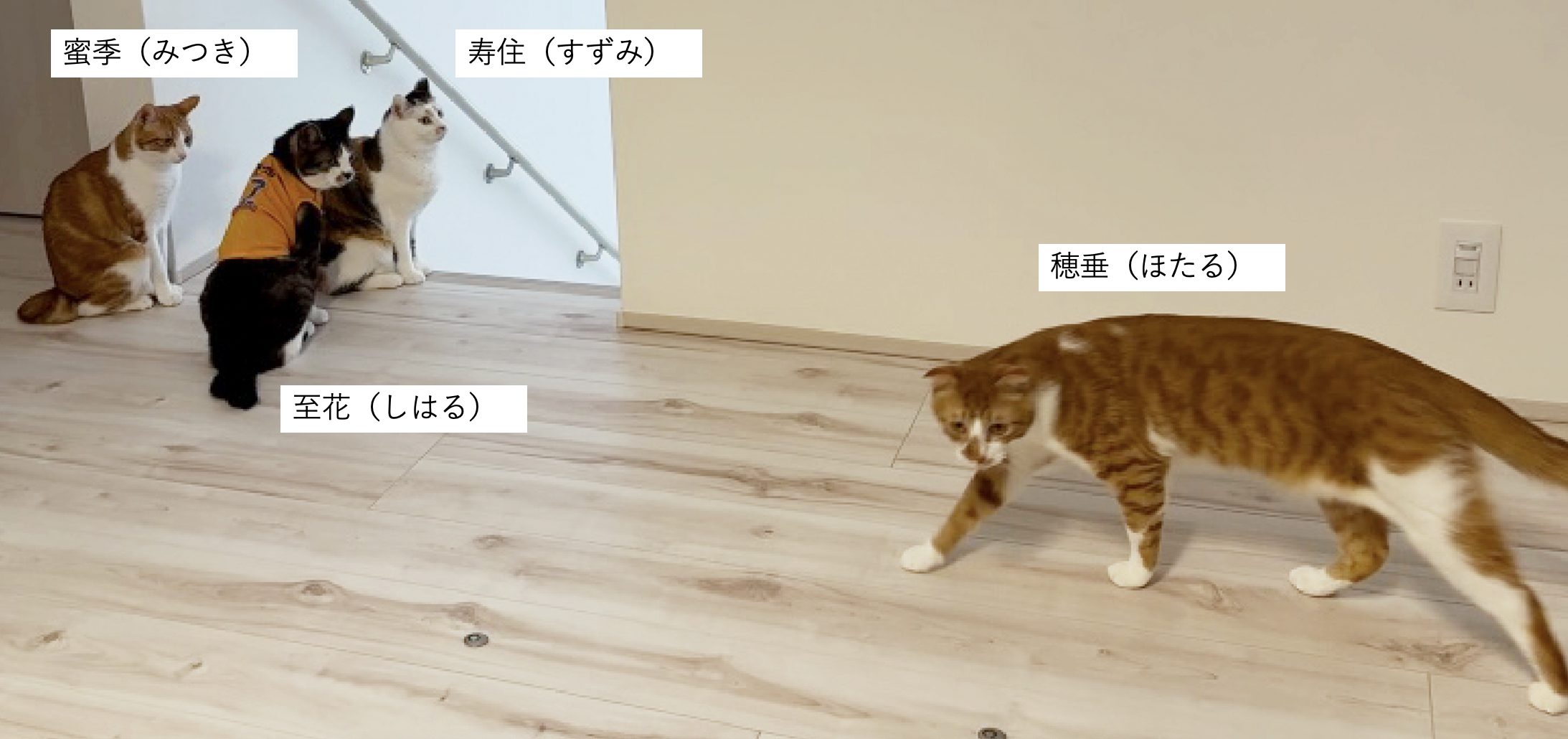

こんな状態↓は、「早くトイレから出たい」と思っている表れです。※寿住(すずみ、通称:ミン)

↓もうこれなんて最悪です。 人で言うなら、早く出たすぎて、すでにトイレのドアを開けちゃっているくらいの状態。

彼にとったらここは仮設トイレレベルなのでしょう。なんなら息を止めてしているかもしれない位です^^;

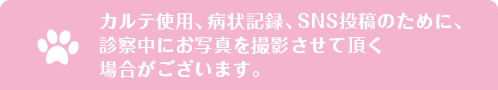

と言うのも、我が家の4匹の猫の中で上↑の茶色い猫の穂垂(ほたる)がグループから外れているので、彼は極力このトイレを使いたく無いのですね。

決してシャーシャー喧嘩をしたり、いがみあったりしているわけでもなく、たまーに一緒に遊んだりもするのですが、一緒に寝るということはありません。

さらに飛び出るようにトイレから出てきたり、出てきた後に手や足をバババッと振っている素振りがあったら、「うわ〜ばっちかった!(汚かった!)」という意味です。

現在我が家には家のあちこちに5つトイレを設置しているのですが、いろいろな要素が原因で、穂垂の満足いくトイレは残念ながら0。 以前はトイレのトラブルはそこまでなかったのですが、彼が長期入院したことをきっかけに、より他3人との溝が深まり、穂垂は退院以降トイレを失敗するようになってしまいました。

きっと休み明け学校に来てみたら、話についていけなくなっていたという感覚なのでしょう。

我が家ではこれ以上トイレを増やしても穂垂専用のトイレにはならないだろうし(何も考えない無礼者の蜜季(みつき 通称;ツチ)が真っ先に使うだけと推測されます。)、場所的にも管理的にももう難しいので、おしっこを失敗しても良いようにペットシーツを貼る対策で妥協することにしています。

猫のトイレの失敗は矯正しようと思ってもなかなか難しいもの。人間都合を0にしても人が辛いし、猫都合を0にしても猫がストレス。

知識を持っている中で、妥協できるところはどこなのかを考えて、トイレ問題を一緒に解決できたら良いと思います。

〜最悪なトイレ環境のおまけ〜

トイレ中、天敵がいないということも大事な要素^^;

いつ襲われるかわからない状態で、おちおちトイレも入っていられません😭💦

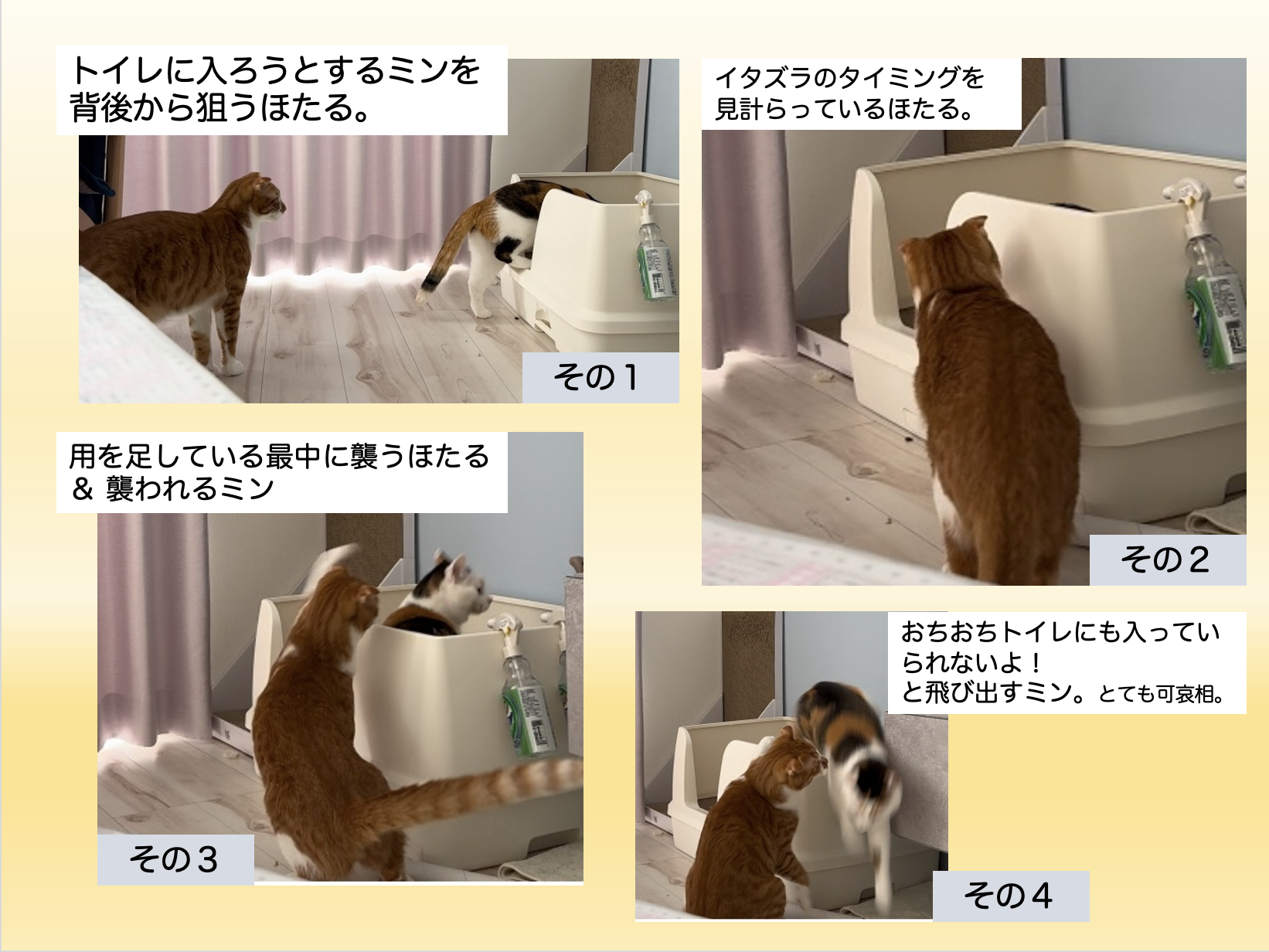

〜とある日の会議〜

トイレ中に襲ってくるし、冗談にならない冗談を言ってくるし(悪ふざけがすぎる)、良い加減長老(至花シハル)からも「穂垂に苦言を呈してほしい」という会議が、ある時開かれましたが、結局太刀打ちできなかった3人でした。

↑言わせたミンは知らぬふり。自分に火の粉が飛ばないように佇んでいます。

↑穂垂の黄金の左手が至花を直撃。

ミンはとことん他人のフリをします。

まぁ、でも何だかんだ仲良くやっている4人です。

お水とトイレのお話 (1)

インスタでも注意を促しましたが、先週水曜日頃から膀胱炎の子が急増しております。

膀胱炎症状というのは、おしっこの色が赤い、何回もトイレに行く、トイレ中唸り声をあげる、トイレに行くけれど、出ていない。といったものが主なものです。

これらの症状は猫ちゃんがトイレをしているところを人が目撃していたり、デオトイレを使っていると発見が早いのですが、

多頭飼いだったり、飼い主さんが留守にしている時間が多いと、なかなか気づかれにくいものです。

なぜ寒い時期に多発するかというと、

①お水を飲む量が減ったり、運動量が減ることで、おしっこが濃縮され膀胱に細菌や尿結石が留まりやすくなる

②寒さや飲水量の低下で循環が悪くなり排尿回数が減る

③寒さで免疫力が低下し、細菌に対する抵抗が落ちる

といった原因が考えられます。

膀胱結石による膀胱炎・細菌性膀胱炎の他、若い猫ちゃん(およそ8歳頃まで)の場合は特発性膀胱炎といって原因があまりはっきりしない膀胱炎を繰り返すこともあります。

※特発性膀胱炎の原因の一つとしてはストレスが考えられています。我が家の至花(しはる)もこの特発性膀胱炎で苦しめられた1人。ストレスから膀胱粘膜に炎症が起き、尿成分の刺激に耐えられず血尿を引き起こしてしまうようです(思い起こせば、かくいう私も国家試験の日程の中膀胱炎となった1人^^;)

膀胱炎の原因から考え、今できる一番の対策としては、まず〝飲水量を増やす〟ことと〝トイレを我慢させない〟ことです。ちなみに、飲水量を増やすことは膀胱炎を防ぐだけでなく、腎臓病にとってもより良い対策となります。

ではどのようにすれば飲水量が増えるでしょう??

それはまず①『飲みたい』と思ってもらえるようなお水にすること。 ②気軽に飲んでもらえるようにすること。です。

さて、①動物たちが飲みたいと思えるお水って、どんなものでしょうか。

それは〝美味しそうな気がすること〟です。

飲み水にささみの茹で汁を少し垂らしたり、その他大好物の香りを加えるだけで、まるでただの水ではなく、スープを飲んでいるような気分が味わえる・・と思ってくれるかもしれません。(あまり多くを加えると、それが結石の原因になりかねることもあるので注意が必要です。)

次に、どうすれば②気軽に感じてもらえるかというと、飲み水を動物が行く先々に設置するということ。

人間も、ちょっと喉が渇いても、わざわざ歩いて行かないと飲めないところに給水所があれば『我慢するか』と思うところ、すぐ手の届くところにウォーターサーバーや自販機があれば気軽に飲み物を飲むようになるでしょう。動物たちも同じで、気がついた時にすぐ飲めるお水があれば、ちょこちょこ飲むようになってくれます。

※ただし、置きっぱなしになってお水が悪くなっていたり、冷たすぎたり、容器が気に入らないと飲まない子もいるので注意。猫ちゃんは特に敏感です。お水は悪くなりにくい水道水を、温度刺激のない常温(人肌くらいのぬるま湯)で、臭いのつきにくい陶器のお皿に入れる。がおすすめです。頻繁に新鮮なお水に変えてあげるとさらに喜びます。)

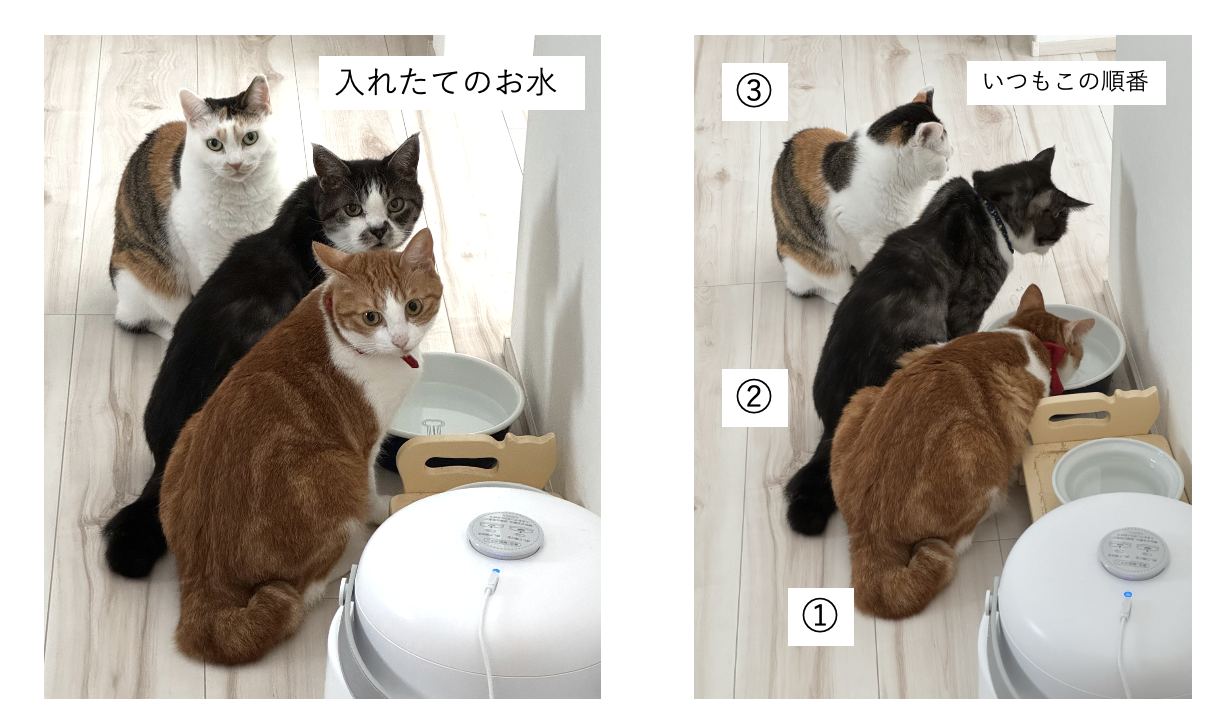

↓お水を新しくしてあげると、猫が続々寄ってきます。 新しいお水、大好き。

でも誰が先に並んでいても、横入りしてくるツチが結局一番に飲むのです。

その他の対策としては、猫用経口補水液を使用することもできます。

当院ではハイドラケアという製品を扱っていますが、この製品は猫の嗜好性を考えた設計になっており、様々なケースで起こる日常生活の中での飲水量不足を補う目的で使用することができます。詳しくは当院スタッフまでお気軽にご相談ください。

AntiMicrobial Resistance (AMR) 〜薬剤耐性菌〜

11月19日、ようやく仙台でも初雪が確認されたそうで、いきなりグッと冷え込みが厳しくなってきました。

路面の凍結による転倒やスリップなどにも注意したいですね。我が家はいつも12月に入ってから冬用タイヤに交換するのですが、今年は先日タイヤがパンクしたため、例年よりだいぶ早めにスタッドレスタイヤに変更することとなりました😅

さて、先日ブログ内でもお話しましたが、湿度の低下もいよいよ本格化。指先も踵も毛羽立ち、ペットシーツは掴まずとも触れるだけでマジックテープのように張り付いてきます。

喉も一気にやられてしまい、今現在私の声は天龍源一郎さんのようになっています(^^;;

我が家の子供たちも先日もれなく流行病のマイコプラズマ感染症にかかってしまい、久しぶりに小児科を受診しました。

次男は入院も勧められるほど血中酸素濃度が酷かったのですが、抗生物質と吸入の治療によりなんとかその日のうちに回復傾向が見られたため自宅での治療で治すことができました。

今回マイコプラズマ肺炎により出されたお薬は、抗生剤と咳止めのお薬、気管支拡張のためのテープ等々でしたが、さまざまな薬が出ても、抗生剤については特に時間間隔や飲み残しの無いよう、だいぶ気をつけて飲ませるように覚悟を決めています。

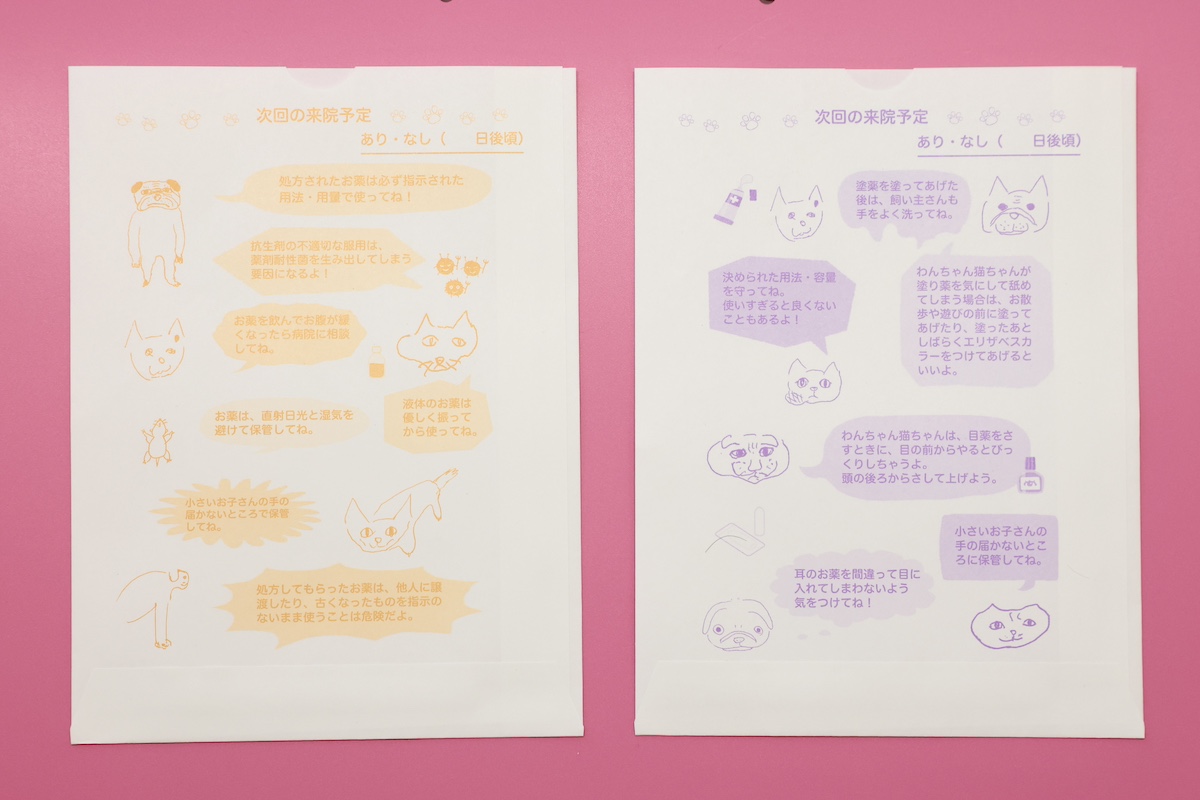

当院の内服薬袋の裏にも記載させていただいていますが

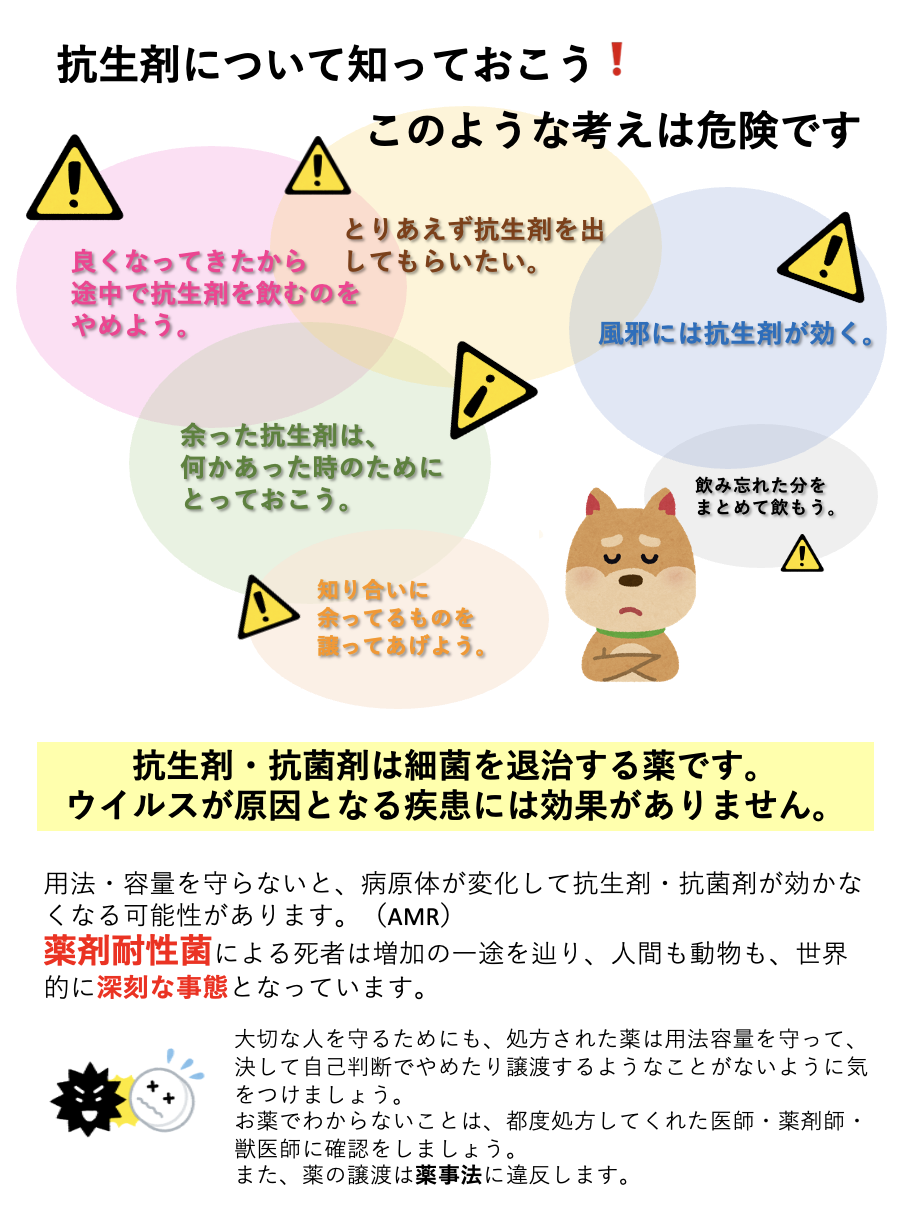

抗生剤の不適切な使用は薬剤耐性菌を生み出す原因となってしまいます。これは動物であろうと人間であろうと同じです。

自分の免疫だけでは打ち勝てない細菌感染症にかかってしまった場合、どうしても抗生物質に頼らざるを得ないのですが、いざというときに頼りにしていた抗生剤が効かないという事態になってしまうと、今までお薬で治っていた病気により命を落としてしまう可能性が出てきてしまいます。

世界中で薬剤耐性菌が原因により何万人という人が亡くなっている現状があるため、他人事ではなく、一人一人が出されて抗生剤を処方通りに使用していくということはとても大切です。

今回我が家の子達も出された抗生剤は飲み残しが無いよう、しっかりと飲み切らせました。(次男については重症度もあって追加で長めに処方もされました。中途半端に菌が残っているとそこでも薬剤耐性菌が生み出される原因となるまで、しっかり治すことが大切なので、追加分も飲み残しがないよう最後まで投薬させました。)

これから冬本番。

インフルエンザやノロウイルス、RSウイルス、ロタウイルス・・・。人の方でもさまざまな感染症がこれからも流行っていくと思います。しかし、ウイルスには抗生剤は意味がありません。

「風邪気味だから抗生剤を出して欲しいな。」「体調悪いから、残ってる抗生剤飲もうかな?」というのは間違いです。

人の方でも動物の方でも、診断した医師の処方のもと、出されたお薬は適切に使用するように心がけてほしいです。

ベガルタ スポンサー謝恩パーティ2024

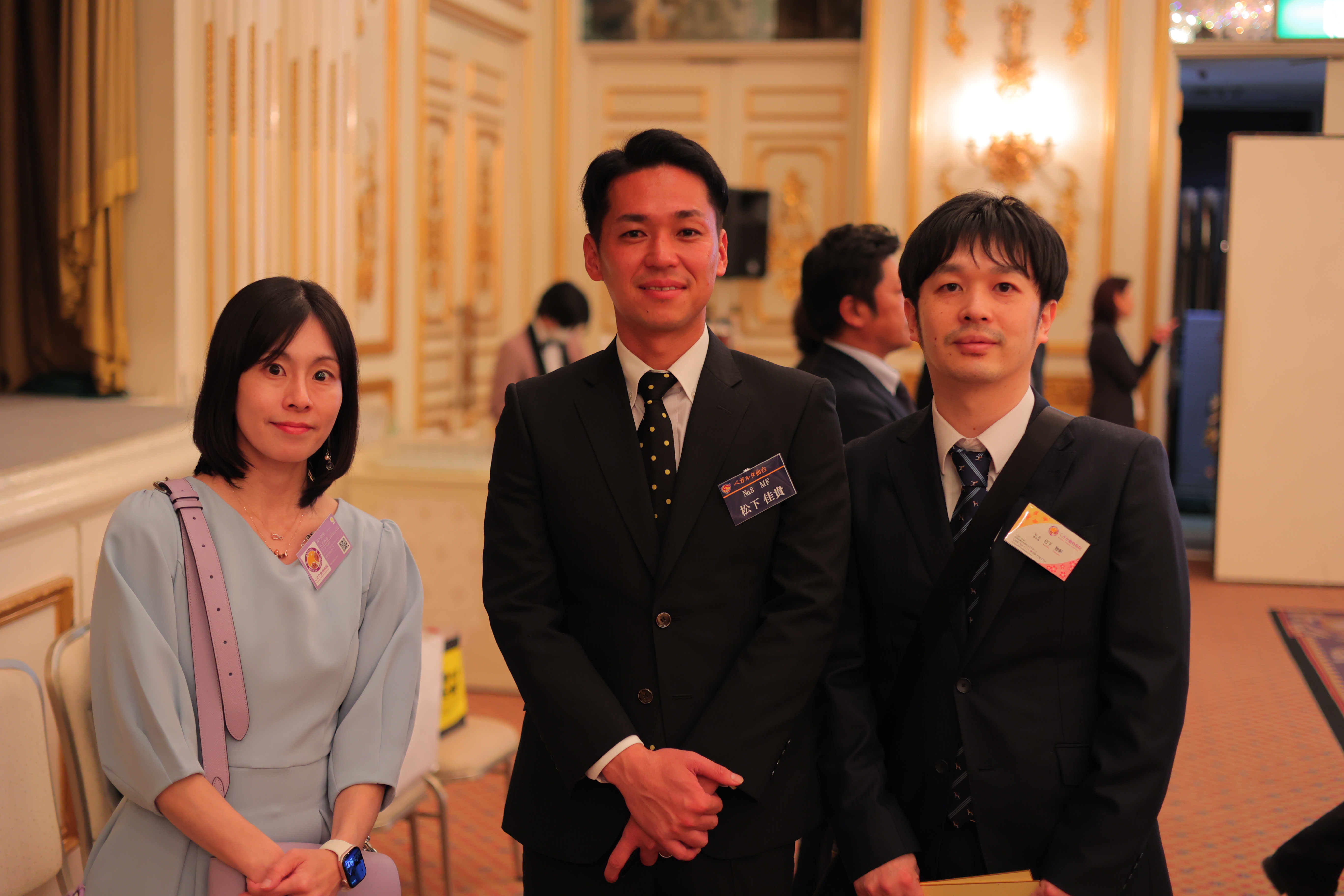

先日、ベガルタスポンサー謝恩会に行ってきました。

前日の試合では、大分を相手に2−1で勝利し、無事J1昇格プレーオフ圏内である6位にとどまることができたため、選手監督をはじめ、スポンサーの方々も皆さん笑顔でいられて、とても嬉しい会となりました。

この日は午後の受付時間を早め、会場に向かいましたが、駐車場を決めるのに手惑い、結局会が始まるギリギリに到着しました。

会場では、企業ごとにすでにテーブルが指定されており、そのテーブルに後から決められた選手がやってくるという流れ。我々のテーブルには工藤蒼生選手が来て、飲み物を注いでくれました^^

乾杯が終わった後は、各自バイキング形式でお料理を食べたり、選手のサインをもらいに色々なテーブルを回っていきます。

MVPを獲得した中島選手や、この日(11月11日)お誕生日のオナイウ情滋選手、前日の試合でゴールを決めた郷家選手などなど、たくさんの選手にサインをもらい、お写真を撮ってもらいました。

キーパーの林選手はさすが高身長で、院長は必死で背を伸ばそうとしますが遠く及ばず。

時間があっという間で、監督からもサインをもらいたかったのですが、監督のところへは行けずでした・・

でも帰り際に監督・選手が見送ってくれる通路のところで、監督に硬く握手をしてもらいました^^

ゴリさんはとにかく笑顔が素敵です。お人柄が笑顔に表れていて、選手から慕われるのもとてもよくわかります。

どうかこのまま波に乗ってプレーオフを勝ち進んでJ1に昇格して欲しいです^^

久しぶりの再会

先日・・といってももう半月は経過してしまいましたが、先月茨城にあるみくまり動物病院さんに突撃訪問してきました。

夏に宇都宮の業者さんの会社を訪問して以来、日下家の突撃訪問は2回目(笑)💦

なかなか失礼とわかりつつ、我々は「今から〇〇するね!」「いついつ〇〇するんだ〜」と言ってしまうと、なぜか急なハプニングやトラブルにより予定を達成できないというジンクスがあるため、行けなくなったらどうしようという不安から、予め予定を伝えられないのです・・(←私が)。

早朝に富谷を出発→途中那須を経由しお土産を買い、子供達もトレジャーストーンパークで遊ばせた後、茨城に着いたのは6時半頃。

(ちなみにトレジャーストーンパークについてはこの記事の最後に記載しておきます。)

病院も終わり際ということで、まるで急患で滑り込んできたかのような登場に(しかも内側の扉を開けられなくてアタフタしていて、より慌てている感。)、我々の顔を知らない看護師さんは「・・?」だし、奥さんも院長も出てきて我々だとわかり、呆気に取られていました。

確かに、「ちょっと立ち寄ったので寄りました」的な距離の人間がすることではないので、当然ですよね^^;

だいぶ到着が遅くなってしまったので、もう数分で病院も終わるし、これから宮城へ帰る時間もあるし、お土産を渡して少しお話したらすぐ帰ろうと思っていたのですが、みくまり動物病院さんからお食事に誘っていただき、近くの美味しいイタリアンのお店へ移動することになりました。

診療が終わるまでの間は久しぶりに院内を見学させてもらいました。

こちらの病院は、我々が開業する時も一度見学させてもらっていましたが、それ以降導入された機械などを見せてもらいました。

院長の水口先生は時間外で患者さんを診察することになったので、奥さん&お子さんと先にお店へ行くことになりました。

案内されたのは、みくまり動物病院さんから車ですぐの、Pizzeria Zuccaさんというイタリアンのお店。

お店も広くて、大所帯だったのですが全員座れるだけの席もありました。

注文してからお料理が届くまでの時間も短く、ピザは薄めの生地で食べやすく、サイドメニューもパスタもとにかくどれも美味しすぎました!さらに店員さんも温かく迎えてくださり、遠いけどまた来たい!と思えるお店でした^^

遅れて院長先生がやってきて、普段の悩み事や同じ立場の人間としてお互いの近況がどうかなど相談に乗ってもらったり、あちらのお話を聞いたり、本当はすぐにお邪魔する予定だったのが、とても楽しくて一晩お部屋を借りて語り尽くしたいくらいでした。

水口先生とは社会人1年目の時からの知り合いですが、こうして今もお付き合いしていただけることにとても感謝しています。

次の機会にはもう少し時間をとってじっくりお話ししたいです^^

※ちなみに、トレジャーストーンパークですが、こちらは川の砂の中からスコップで宝石を探すものと、地下鉱山で掘り当てる2パターンがあるのですが、地下鉱山は予約制のため、川で探すトレジャーハントを行いました。(地下鉱山はストーンが大きめらしく、やった方のお話を聞くととても面白いとか)

最初、私は車で待機でもしていようかと思っていたのですが、せっかくなので写真も撮りたいし。と、軽い気持ちで同行したら、家族の誰よりもハマってしまい、子供達の3倍はストーンを獲得できました(笑)

最後はこのように余計な砂などを取り除き、ストーンだけ袋に詰めて持ち帰れます。

ここの施設は屋内のため、雨の日でも楽しめるようになっています。料金も手頃のため人気があり、待ち時間が50分以上ありますが、一度外に出て時間を見計らって戻ってくれば良いのでそこまで待ち時間を長く感じることがありません。那須に行かれる方は、大人だけでもおすすめです。

ベガルタ試合2024

だいぶ前のお話になってしまいますが、10月6日(日)は今季初めてとなるベガルタ観戦に行ってきました!

今季は試合前のアップ着に当院のロゴがついているのですが、せめて一度だけでも、選手がアップ着を着ている姿を間近で見ないと・・・と、当日は午後病院もお休みをして、院長も観戦に訪れました。

その日の試合はブラウブリッツ秋田との対戦でした。

チケットは、販売が開始されたらすぐ取る予定だったのですが、なんだかんだで取るタイミングが遅れ、気づいた時にはまとまった席さえ取れないという状況になっていました。

それでもなんとかビジター席付近が比較的連番で取れましたので、ブラウブリッツの応援を間近で聴きながらの観戦となりました。

この日はベガルタの30周年記念試合ということで、さまざまなパフォーマンスや、ヘリからボールが落ちてくるというイベントがあったらしいのですが、試合開始前、アップ着を着て練習している選手を近くで撮影できるように、営業の方が取り計らってくれたため、そちらに向かう準備をしており、私は残念ながらパフォーマンスは見ることができませんでした。

右の方がうちの営業さんです。↑

試合開始前のアップでは、まずキーパーが先に登場します。

うちのロゴ入りアップ着を着ているのを確認できて、一層私の気分は上がります^^

サポーターからの熱い声援で、いよいよ試合が始まる!というゾクゾク感がたまりません。

その後次々と他の選手たちも登場し、試合に向けたアップをしていきます。

ボールを蹴る音がとても近くで聞けて、アップといえど、とても迫力を感じました。

同じ位置からアップの様子を見学できるなんて、貴重です。

監督さんもいらっしゃいました!

ちなみにこの日の対戦相手であるブラウブリッツ秋田には、昨年までベガルタで活躍していた蜂須賀選手もいらっしゃいます。この日、スタメンで登場していました!

私は試合に集中してしまうと、ドキドキハラハラで倒れそうになってしまうので、いつもカメラ越しに選手の写真を撮って意識を半分くらいにして見るようにしています^^;

30周年記念試合とあって、観客数もとても多かったです。その分応援も迫力あり! ビジター席に近い席とあって、ブラウブリッツの応援もかなりの迫力で聞こえてきたので、どちらのチームの応援も感じられる試合でした。

今回初めてビジター寄りの席で、はじめはちょっと残念。と思っていたのですが、こちらの席もどちらの応援も感じられ、とても面白みのある席で、よかったなと思いました。

試合は結果的に秋田に1点を取られる形で負けてしまいましたが、やはりスタジアムでの観戦はDAZNなど画面越しにない迫力を感じながら観戦できて、とても楽しかったです。

あと残り2試合!(ホームではあと1試合)

J1昇格に向けて最後の力を出し切って欲しいです。

秋の空が高いワケ

夏の高い湿度もようやく落ち着き、気づけば髪の毛のうねり問題からも解放されてきました。

カラッと晴れた秋の空は広く見えて写真映えするので大好きです。特にコスモスと青空の組み合わせは最高です。

こちらの写真たちは私が大学の頃、院長と共に八甲田に行って撮影したものたちです。

↓の写真に見える足は当時の院長です。

広々とした青空の下で深呼吸すると、自分の中に溜まっていた悪いものが換気されていくような爽快感があります。

ところで、秋の空ってなぜこんなにも広々、高く見えるのでしょう?

それは大気中の水蒸気が少なくなり、光の散乱が減るために透明度が上がり、遠くまで見渡せるようになるからです。

つまり、湿度が下がってきたという証拠ですね。

薬局の陳列も、日焼け止めメインからハンドクリームへと変わっていました。

ちなみにこちら↓はメタモン好きな私のために、スタッフがプレゼントしてくれたハンドクリーム(*´꒳`*)

これからの季節は、湿度に悩まされた夏が嘘のように、乾燥でカピカピになっていくはずです・・・

そしてちょうどこの秋という季節は、夏に受けた紫外線ダメージが残っており、朝晩の寒暖差、乾燥により皮膚の水分が奪われがち、寒さにより血流が悪くなり、皮膚への影響が滞るため、皮膚のケアも入念に行なってほしい時期となります。

乾燥から皮膚のバリアが失われると外部からの刺激に敏感になり、痒みの原因になってしまいます。

シャンプー後の保湿剤だけでなく、スポットタイプの保湿剤などもデイリーケアとしてお勧めです。

こちらのデルモセントシリーズは、天然成分・低刺激のケア用品で、私のイチオシ商品♪(なぜイチオシしかというと、自分の家の猫で検証済み:今は亡き愛猫花の毛がデルモセントスポット剤の使用により、タワシみたいにゴワゴワパサパサだった被毛がうる艶になったからです^^)

肉球部分が硬くひび割れてしまう子は、バイオバームがおすすめ。冬に人気の商品です。

皮膚疾患で通院しがちな子は、〝病気を治す〟というご相談のほか、病気が治った後〝同じ病気を繰り返さない〟ためのご相談も、是非早めにされてみてはいかがでしょうか。

秋らしく

10月に突入しまして、外に出るとあちらこちらで金木犀の香りが漂ってきています。

秋は近くで見ずとも、離れていても、目を閉じていても、お花の存在を楽しむことができますね。

気温はまだまだ暑い日があるものの、晴れた日の空も秋らしい、澄んだ青空になってきました。

病院にお問い合わせのある症例も、秋らしさを感じる内容となってきたような気がします。

特に誤飲の症例では、「もつ鍋を食べてしまった!(にんにく・ニラあり。)」「ブドウを食べてしまった!」という子が相次いでいらっしゃいました。もつ鍋の症例はちょうど涼しくなった日だったためか、偶然2日続きました。

例年、寒くなってくると「うちの犬がお鍋を食べてしまった!」という症例のほか、「焼き鳥を串ごと食べちゃった!」という症例も多いです。

寒くなってくると、温かいものを食べたくなるので(人間が)、その分匂いも強いものとなり、ワンちゃんも食欲がそそられてしまうのでしょう。 食欲のない子のご飯はあえて温めて香りを立たせて与えるという方法もあるくらい、”匂い”というのは食欲に大きく影響する要因となります。

玉ねぎ・にんにく・ニラ・チョコレートなど、明らかに食べてはいけないといういうものであればわかりやすいのですが、

『これってどうなんだろう??』と判断に迷うものを食べてしまった場合は、かかりつけの先生へ相談や、直接受診してしまうことをお勧めします。ネットに対処法なども根拠のないものや不確かなものも多いため、注意が必要です。

誤飲してしまったものは、胃の中にあるうちはお薬で吐かせることができますが、腸に移動してしまうと吐かせることができなくなってしまうので、誤飲してしまった際はできるだけ早く対処してあげる必要があります。

芋・栗・果物・新米など巷には美味しいものがたくさん出てきて、夏場に落ちていた食欲も戻ってくる秋ですので、人間の方は食べ過ぎに、ワンちゃん猫ちゃんは人間の食べ物を誤食しないように気をつけてください^^;

やっぱり早期の健康診断

※こちらは春に作成していた記事となります。なんだかんだでアップしそびれていました・・・・・。

↓

↓

1年で一番力を入れている春の健康診断キャンペーンは無事先日終わりを迎えました。

毎年恒例でチェックしてくださっている方や、フィラリアの採血ついでに今回初めて健康診断された方など様々でしたが、今年の健康診断では本当に多くの病気・異常が早期に発見され、健康診断を勧めてよかった!!という症例が相次ぎました。

《こちらの記事では以下腫瘍のお写真などを掲載しております。苦手な方はご注意ください。》

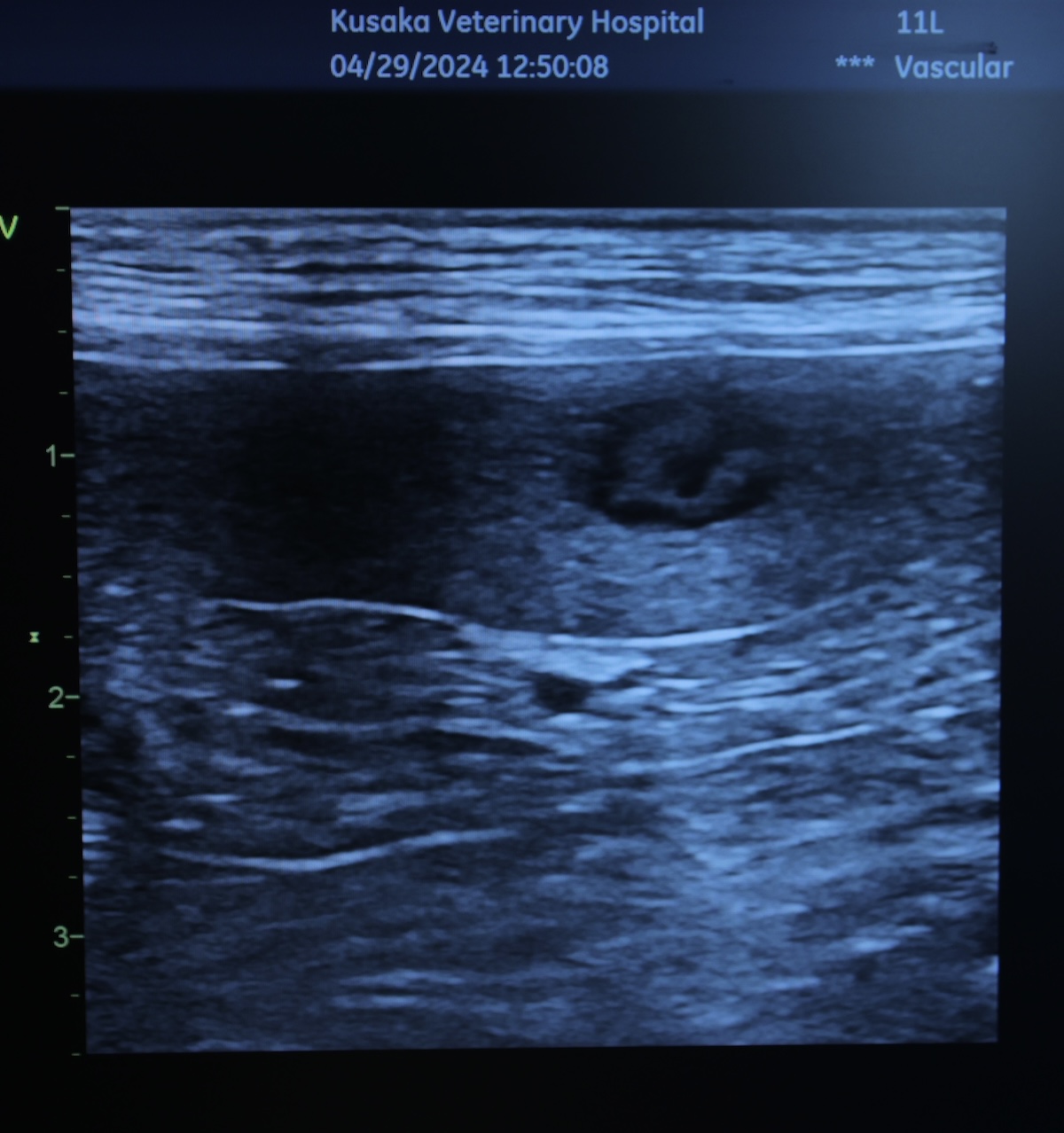

中でも、以前から皆さんに注意を呼びかけている脾臓の異常(病気が進行してからでないと、症状として現れにくい/血液検査上で異常が発見されにくい)が7件ほど見つかりました。

そのどれもが、全く症状がなく、たまたま健康診断の時に発見されたのです。

しかも、予約特典で行っているエコー検査での発見です。(予約特典は〝膀胱〟のエコー検査となっていますが、院長はついでに脾臓もチェックしてくれることがあり、全てそれで見つかっています。)

とあるわんちゃんの場合は、キャンペーン期間中にお泊まり依頼があり、ついでに健康診断のコースも行うとの流れで検査を一通り行った結果、発見されました。

小さいお子様もいらっしゃるご家庭のわんちゃんで、普段はお父様が病院に連れていらっしゃるのですが、今回健康診断で発見されなければお父様不在時に脾臓の腫瘍が破裂し、大変なことになっていた可能性も高く、このタイミングで健康診断をお勧めしてよかった!という事例となりました。(夜間に緊急事態があった時など、お子さんをどうするかで悩まれる方は多いはずです)

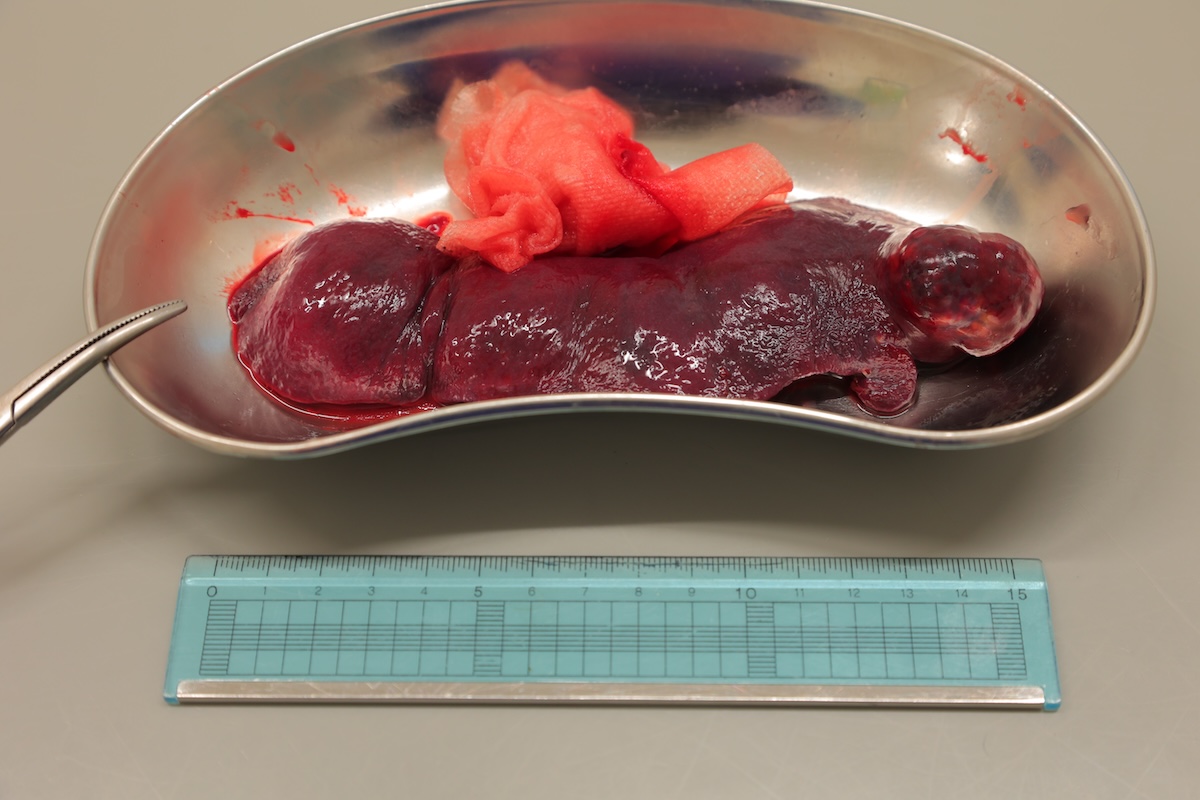

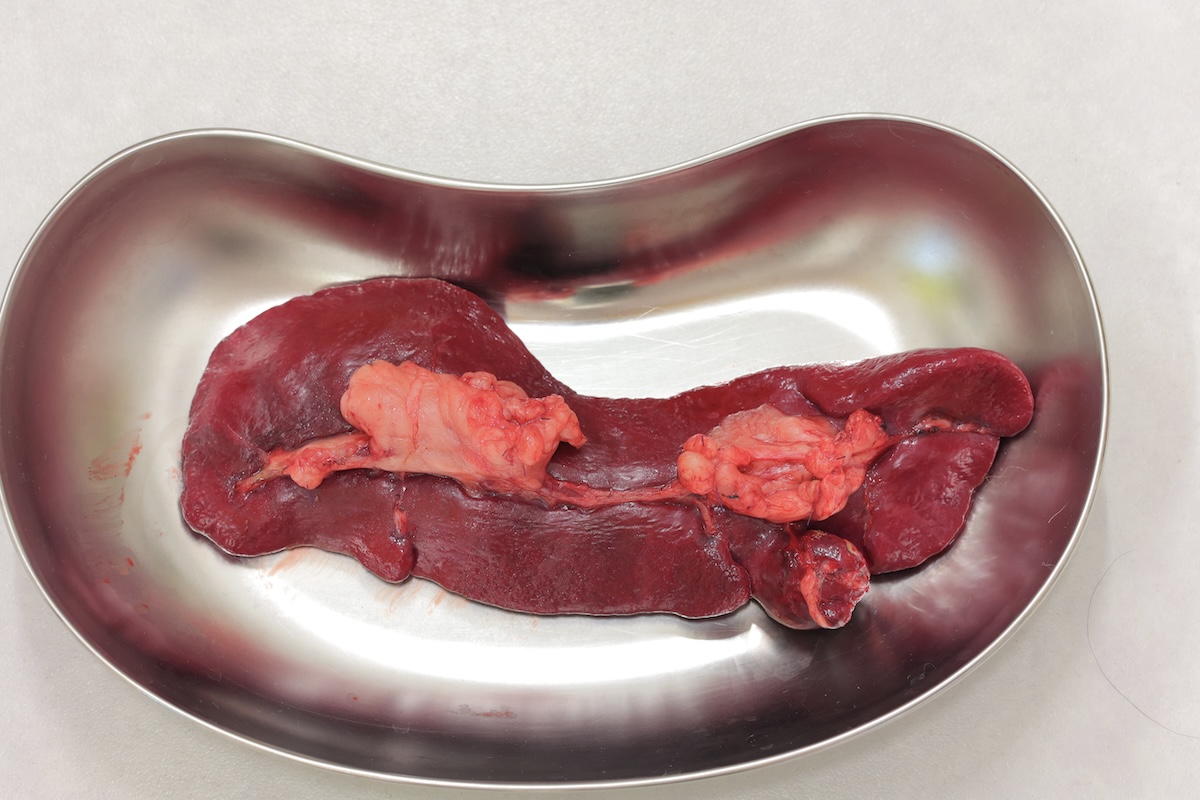

実はスタッフのわんちゃんも脾臓の腫瘍が見つかったのですが、それはスタッフプロフィール写真を撮るために連れてきてもらった際、ついでに健康診断もしていこうかな・・・と行い、見つかったものでした。

こちらも血液検査上は全く異常がなく、もちろん臨床症状(側から見ていて気がつくような症状)もありませんでした。

院長がエコーを当てている際に発見し、その日のうちに手術を行うことができました。

スタッフのわんちゃんは7ヶ月ほど前にも健康診断として血液検査・エコー検査を行っていましたが、その時はどちらも異常がなく、おそらくその腫瘍はそれ以降、その7ヶ月の期間にできた腫瘍と思われます。

これを考えると、やはり動物は(年齢にもよりますが)最低年2回の健康診断を!というのもますます頷けます。

ちなみに、スタッフのわんちゃんは隣接していた肝臓も病理検査に提出しましたが、肝臓も血液検査上は全く問題のない数値だったものの、病理検査では慢性肝炎との診断が出ました。肝臓も沈黙の臓器と言われるだけあり、血液検査だけで100%評価することができないということを改めて認識させられました。

脾臓の腫瘍は血腫・結節性過形成・血管肉腫・肥満細胞腫・悪性リンパ腫などなど良性のものから悪性のものまで原因は様々です。

取り切ればそれで大丈夫というものもありますし、取り切った後もその後の治療が必要なものまであります。

たまに耳にする「毎年健康診断はしていたのだけど、異常が見落とされていた。」という例では、内容を聞いてみると血液検査の項目数がとても少なく、確かに価格として安価ではあるけれども、その分見ている範囲が少ないために病気の発見を逃してしまっていたという問題があります。

せっかく健康診断を行ったのに、中途半端な項目しか見られない、チェックした項目をどう捉え、今後どのようなことに注意していくことが大切なのか理解できなかったとなると、健康診断を行った意味が薄れてしまいます。

仮にフルセットで血液検査を調べていて、数値上問題がないとしても、それが100%病気がないと言い切ることはできません。

数値上問題がないというだけなので、数値として表れない病気にどのようなものがあるか、血液検査だけでなくどのような検査まで行うとそのわからない部分まで評価できるのか、健康診断を行った数日後に突然病気を発症する可能性もあるということを念頭に置いて結果を捉えなければなりません。

健康診断を行ったら、ぜひ「半年後はどこまでチェックしてもらおうか」もセットでご相談されてもいいと思います^^

春の健康診断で秋に使えるクーポンをお配りしているのもそのためです♪ ぜひご活用ください。

2024年夏の!獣医さん体験

今年の〝夏の!獣医さん体験〟も無事終了することができました。

ここ数年は、お盆期間に連続日程で獣医さん体験を行なっていたのですが、今年はすでにお昼の時間に手術やトリミング等の予約が入っていたため、飛び飛びのお日にちでお盆過ぎの平日2日で開催することとなりました。

日程を熟考するあまりこのようなギリギリの日取りになってしまったのですが、なんとか子供達の夏休み期間中に開催することができてよかったです。

今年も、予約受付のLINE配信をしてすぐに多くの方からご予約希望の連絡をいただき、あっという間に枠が埋まってしまいました。

毎年リピートされる方も少なくないイベントでしたので、今年は新規のご希望者様優先として受け付けさせていただきました。

しかしながら、イベントが近くなったあたりでご体調を崩されてしまった参加予定者様もいらっしゃったため、最終的にリピート希望の方にもお声がけさせていただき、全部で8組の方々にご来院いただきました。

毎年獣医さん体験が終わった後、私は一人反省会をし、今年の内容はどうだったか(ワクワクするような内容だったか、ここでしか体験できないような珍しい体験だったか、子供たちが疲れすぎる内容ではなかったか、難しすぎなかったか、危険な場面はなかったか、前後の診療に支障がないか)を検証していて、次に活かせるようにしています。今年の獣医さん体験も、去年の検証がプラスになるよう工夫しました。

1時間枠の中で、院長に付いてもらう30分、看護師スタッフに付いてもらう30分と区切って体験してもらっているのですが、毎年どうしても院長側の体験が長くなりがちだったため、今年から看護師スタッフ担当の体験を増やすことにしました♪

今年行った内容は、聴診体験、膀胱エコー体験、採血体験、静脈注射体験、腹水抜去体験、サクションポンプ使用体験・レントゲン防護服体験・手術体験です。

聴診体験では、実際に我々が使用している聴診器を使い、心音BOXから正常な心音と異常のある心音を聞き分けてみます。こちらは毎年変わらず行ってる定番の体験です。

心雑音を聞いて、「カエルみたいな音がする・・」と表現されるお子さんもいらっしゃって、お子さんならではの感性が素晴らしいなと感じました。

エコー体験では、膀胱(水風船)にある石(ビーズ)を見つけてもらうのですが、みなさん上手にエコーのプローブを当てて膀胱結石を画面上に映し出せていました。(院長から撮れたエコー写真プレゼントしてもらっているお子様もいらっしゃいました^^)

採血体験では、犬猫が主にどこから採血をするのか/その血管がなんという名前なのかを看護師スタッフに説明を受けながら、ご自身で好きな血管を選んで1ml採血してもらいます。

静脈注射体験では、薬剤の入っている(と見立ててある)バイアルからお薬を吸って、血管内に投与する体験をしました。

今年新たに用意した体験グッズは、看護師スタッフも興味津々で、獣医さん体験の合間に自分たちもやりたいと体験していました🤭

どういうことに気をつけながら針を扱うのか、刺すときの角度はどのくらいなのか、、

実は我々が日々行っている1つ1つのちょっとした動作も、実は知識と経験に基づいて行われているものなのです。

腹水抜去体験では、シリンジに三方活栓と呼ばれるパーツを取り付け、翼状針という針を装着し腹部を穿刺します。

取れた腹水は膿盆と呼ばれるトレイに排液していきます。使用した医療器具の名前の由来や、どうしてそのような形をしているのかもスタッフから説明を受けました。

サクションポンプの使用体験では、どのような場面でこの機械が使われるかの説明を受けた後、ぬいぐるみの腹部・膀胱に溜まってあるお水を空になるまで吸引する体験をしてもらいました。

(実際にそのような使い方をすることはないのですが尿道カテーテルの挿入体験も兼ねて尿道に見立てた管から膀胱に溜まったお水もサクションを使って抜いてもらいました。)

こちらの体験は手術室で行ったので、ついでに無影灯の説明も受けてもらいました。無影灯は、手術室の象徴ともいえるライトですよね。

サクションは、ただ液を吸うだけの機械ですが、こちらは重い手術の時に登場しがちだったりします^^;

吸い上げた液体はこの容器↓の中に溜まっていきます。

過去にこれがなみなみになるくらいの血液を腹腔内から吸い上げたこともありました。

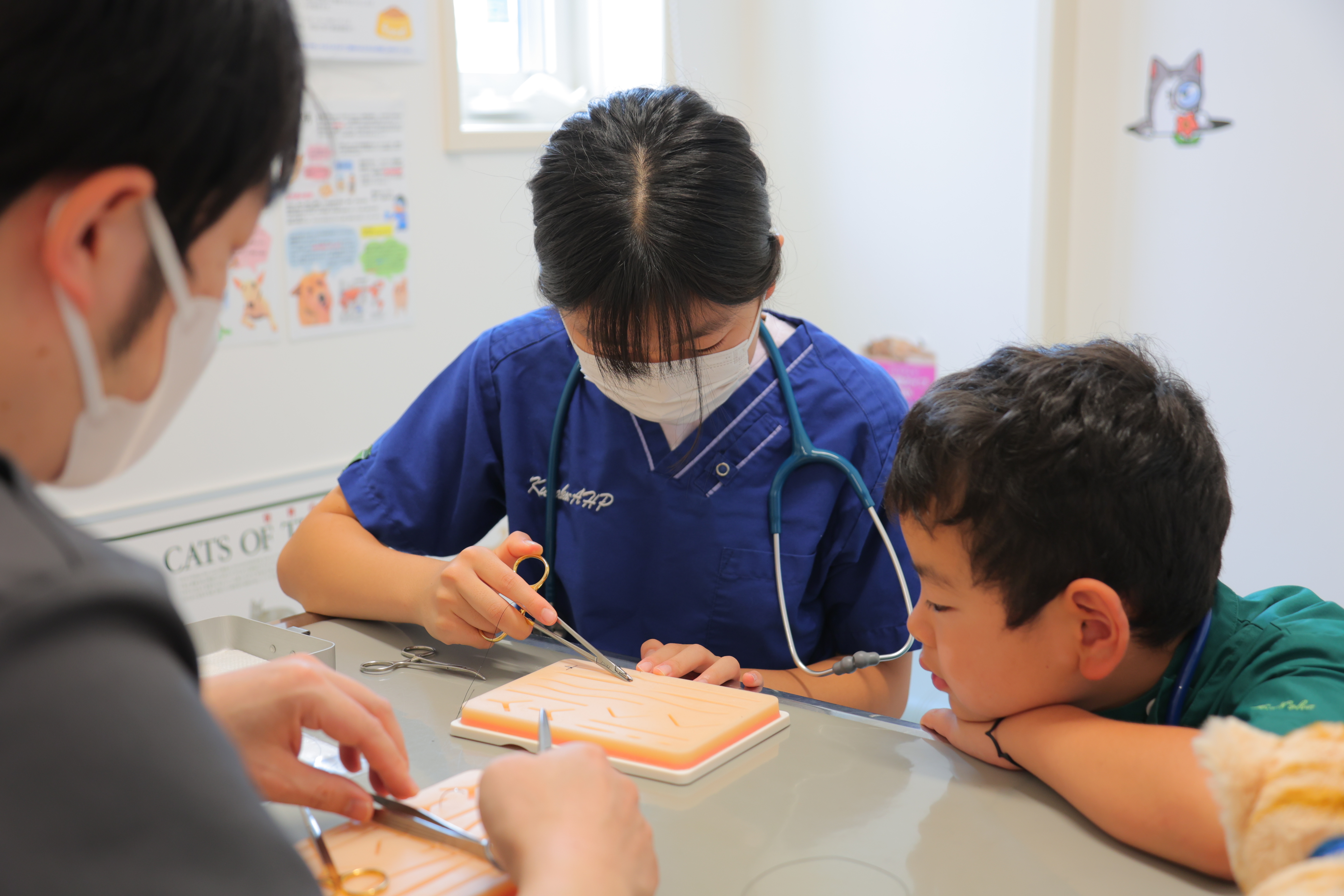

かつて行っていた手術体験も、今年装い新たに復活させることにしました。

何度でも繰り返し練習できる手術キットの登場です。

手術の時の縫合方法は様々ありますが、一番よく使われる縫い方を今回子供達に学んでもらうことにしました。

こちらも、使用する器具の持ち方からレクチャーしていきます。

手術器具の持ち方は、工作ハサミの持ち方とはちょっと違うのです。

慣れない持ち方の中、初めて見る糸の結び方に子供たちだけでなくお母様お父様も興味津々。

この手術の縫合方法を見られて、「不思議!魔法みたい!」とおっしゃられる方もいました。

お母様の中には、ご自身が帝王切開などを受けられた経験があり、「抜糸も痛かったなぁ〜…」と、お子様が結べた糸を抜糸しているときに思い出されている場面もありました。

レントゲンの防護服着用体験では、放射線から身を守るため、レントゲン室がどのような構造になっているか、防護服やカーテンがどうしてこんなに重いのかの説明も受けます。

小さい体に、重い防護服を着用してもらいました。

実際のお仕事中は、この重さの防護服を着ながら大型犬を抱っこすることもあるのです。(それでも昔の防護服よりは軽くなってると思いますよ!!)獣医さん・動物看護師は体力勝負!!

また、実際にあった症例として、飼い主様のネックレスを飲み込んでしまったワンちゃんのレントゲンや、お腹に赤ちゃんのいるワンちゃんのレントゲンなども見てもらいました。

今年は内容盛りだくさんで、30分30分みっちり獣医さん体験を行うことができたと思います。

参加されたお子様の中には、将来獣医さんになりたいとおっしゃってくれる子もいて、とても嬉しい気持ちになりました。

獣医さんは、もちろん動物の死とも向き合わなければならない時も多いし、悲しい経験や色々な悩むことも多いけれど、動物も人間も幸せにできるとっても素晴らしい職業だと思います。

ぜひ今回の経験をもとに、将来大きくなってたくさんの命と向き合える心優しい獣医さんになってくれたら嬉しいです。