New!Face

花が亡くなって2ヶ月ほど過ぎた、とある8月の火曜日のお話です。(もう11月なのでかなり前のお話になってしまいました。)

火曜日は休診日ですが、休診日はいつも院外の用事に飛び回っている私たち。(だいたい子供たちの送り迎えと用事で1日が終わってしまう毎週の流れ。。)

この日も、いつもと変わらず銀行に行ったり、いろいろな事務の手続きのためあちこち出向いて過ごしていましたが、狂犬病の手続のためにアニパルさんを訪れた際、偶然同じタイミングで茶トラの子猫ちゃんが運び込まれました。

(※アニパルさんは動物の保護は行っていません。)

8月なので連日猛暑日。

保護された方にお伺いすると、母猫も近くにいない状態で、会社敷地内のブルーシートの下にうずくまっていたそうです。

3匹だった猫が2匹になり、寂しさを感じていた私たちは、そのままその子猫を迎入れる決断をしました。

まだ微妙に歯も生えておらず、生後2〜3週間なるかならないかくらいのようでした。

なのでこの日から授乳生活がスタート。

幸い、とても元気な子でシリンジ(注射の、針のない部分です。)でミルクを与えると、自分から吸って内筒が動くほどの強い吸引力。

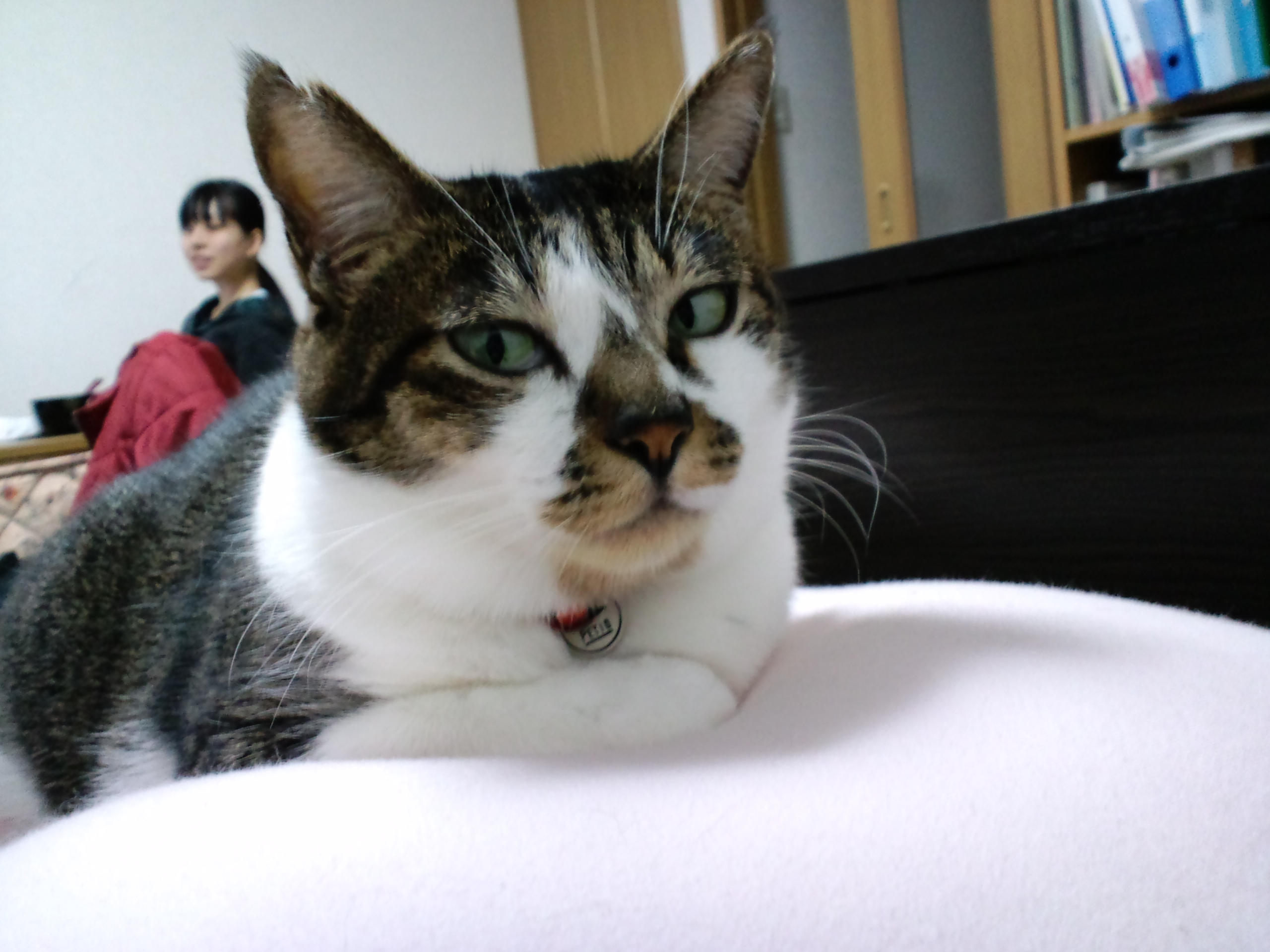

そんなこんなで、生命力の強いこの子は順調にすくすく育ち・・・

あっという間にこんなに大きく育ちました。

今では先住猫のスンミやシハルとバトルを繰り広げています。(スンミは子猫のハッスルさにたまに嫌気も感じているようです。)

とても性格の良い子で、甘えっ子ちゃん。

名前は“穂垂(ほたる)”になりました。男の子です。

名前の由来は、実るほどに、頭を垂れる稲穂かな。という言葉の通り、この子を手にした時の『大切にしていこう』という初心を忘れずにいたいという気持ちと、

槇原敬之のFire fly(蛍)という曲にある『自分に生きる価値を見つけられないならば誰かの幸せの小さなきっかけになりたい。だから僕は生きていく』という歌詞の気持ちと(←マッキーファンの私は自分の子供の名前も槇原敬之の歌から名付けていますよ。)、

稲穂の色に似てるし、耳は垂れてるし。という見た目から、こちらの名前に決定することとなったのです。

穂垂の趣味はお風呂場の止水栓で遊ぶことです。

皆様よろしくお願いいたします。

花との思い出 〜⑧ これからも〜

花の命も長くないだろう。とおよそ1年以上?言い続け、

終わりまでの間、その日に向けてしっかり心の準備をしてはきましたが、それでも結局いなくなったその瞬間から大きな寂しさを抱えることになってしまいました。

ペットロス休暇をとった1日は、気がつくと『もう何もしたくない・・明日も休みたい・・花に会いたい・・寂しい・・辛い。。』とひたすらネガティブ発言をぼやいて過ごしていました。

後悔がないように、好きなものも食べさせて、無理を強いずに好きなように過ごさせてあげ、「あなた本当に元野良ですか?!」というくらいふかふかベットに寝かせてあげたりと、“やれることはやった”と自分に胸を張って言えるように準備してきたつもりですが、

自分の記憶の中だけで思い出を振り返ってしまうと、『実はもっとやり残した事があったんじゃないか』『不在の時間が長すぎたから、本当は淋しい思いをさせてしまっていたのではないか』『人間の都合に振り回してしまって、苦しいこともあったんじゃないか』と、

“やれることをやり切った”というのは実はとんだ間違いで、「満足していたのは自分だけ。」という現実を突きつけられそうな気配に、心を隠してしまいたいと思う瞬間も多々ありました。

我が家のパパ(院長)は、『せっかく獣医になったんだから、もっと色々やらせて(治療)欲しかったな・・・』と寂しげに言っていました。

手術や治療で治る病気なら、その力量で寿命を変えられたかもしれないのに、抗えないもので命尽きるなんて、獣医師としては無念の気持ちがあったようです。

誰も合わせてくれない自分の中の答えだけでは、後悔がチラついてしまって途方に暮れてしまいます。

何度も何度も、「“そうじゃない”なんて、自分でよくわかっているでしょう?」と自分に言い聞かせても、深掘りした先にある心の奥はいつもどこか黒ずんでいて、自分がそのまま丸ごと深い部分に落とされてしまいそうになってしまいます。

そんな中、古い携帯やHDDを引っ張り出し、昔の花から亡くなるまでの花の姿を見返すと、

『あぁ、ちゃんと私は花のことを愛せていたし、あの子自身も自分の人生ちゃんと生きててくれてたな。』と確かな自信を取り戻せるし

「安心しなよ。後悔しなくて大丈夫。」と、写真が背中をさすってくれるのです。

(これが私が写真を撮り続ける理由の1つです。)

写真の中の花は、どこか人間を見透かした顔をしていて、自由で、おどけていて、したたかで、愛情深い。

楽しかった。面白かった。幸せだった。愛おしかった。

・・・できることならまた会いたいよ。

きっと私がまた花に会いたいと思う日々の記憶は、花にとっても同じもの。

隣同士の席でみたフロントガラス越しの景色にそれほどの相違がないように、

きっと私の知らない悲しみなんて、そう無いのだと思います。

それは花が私によって生かされている存在ではなく、私と同じ方向を向いて、たまたま一緒の時間共に生きていただけの存在だから。

例えるなら、花が、私が運転するバスに乗っていた乗客ではなく、

私も花も同じバスに揺られていただけの2人であり、

それが先に降車したのが花だった。というだけな気がします。

旅の道中、一緒におやつを食べたりたわいもない話をしたり、時には言い争ったり、その時間はとても楽しくかけがえがないものだったけれど、先に降りると決めた花にはもう、

「生まれ変わって戻ってきてよ。。」という期待もかけずに、ちゃんとサヨナラを言わなければなりませんよね。

先に降りた花は、まだ乗車を続ける私たちの旅が、『自分が一緒にいたと同じように変わらず続いていく』と思い描いているはず。そのイメージ通りに生きていくことが私たちのしなければならないことなのかなと思います。

別にそれは花の願いではないし、期待でもないけれど、なんとなくそう思ってくれていたであろう花のイメージを壊さないように、

だから私は、残された息子の至花のことも、取り巻いていた環境も、一層大切に守っていこうと思うのです。

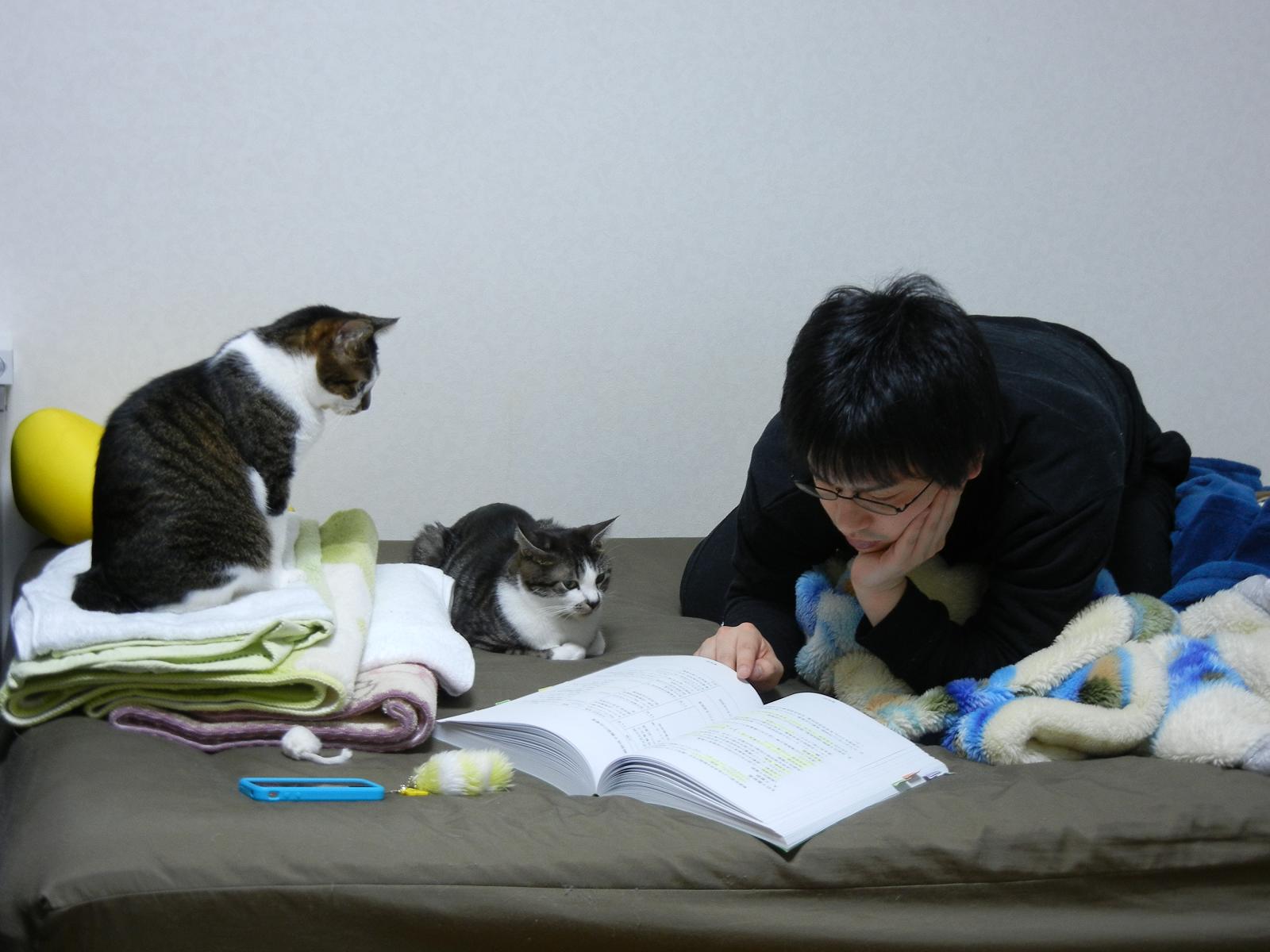

(一番右がシハルです。)

さぁ、これで長い長い、花との思い出話もこれでようやくおしまい。

次回からは、そんな猫と暮らす楽しさを知ってしまった我が家に、ここぞとばかりに次々やってきたNew Faceたちのお披露目をしたいと思っています。お楽しみに。

〜オマケ〜

※私が好きな写真の1つ。本邦初公開(笑)

さすがに院長に許可をとっていないので薄くモザイクかけました^^;

風邪を引いてゲームしている日下の隣でたたずむ花さん。大学の時の写真です。こんなふうに院長のそばに寄り添うのが好きな可愛い子でした。

花、これからもずっと大好きだよ!!!

花との思い出 〜⑦ それから〜

花が亡くなる前から、『花死んだら1日ペットロス休暇もらうから!!』とスタッフに宣言していた通り、翌日月曜日を急遽臨時休診とすることにしました。

臨時休診を1日いただくということは、その分患者さんの治療希望に応えられないということであり、

その点を考えると大変後ろめたさはありましたが、もしもスタッフの犬猫が亡くなった場合にもペットロス休暇を取得させてあげたいと思っていたので(あまりに多頭飼いだと、全て与えられるとは限りませんが・・・^^;)、院長がまず率先してペットロス休暇を取ってみる試みをしてみようと考えたのです。

花が亡くなったその日の午後は通常通り診療をこなし、その合間で火葬屋さんに連絡を入れ、翌日の日程で火葬の手配を行いました。

火葬場は、家族全員が行ける夕方(子供たちが学校から帰宅してから行ける時間)でお願いをしました。

我が子たちは、命の終わりを見届けて火葬に立ち会うという機会は初めてだったので、どのような心情になるのか、焼かれて骨になった花を見てどう受け止めるのか未知だったため、親として多少の心配はありましたが、

“一つの命と向き合い、共に生きていくということがどういうことなのか”をしっかりと感じて欲しかったので、同行させることにしました。

その日の夜、ベビーモニターで残された2匹の猫たちの様子を見ていましたら、スンミはあっけらかんとしていて普段通り・・・

一方、花の息子であるシハルは、花の傍でメソメソしてる様子が見られました。

実際に涙を流していたわけではありませんでしたが、悲しみ溢れ出る表情をしていました。

シハルに関しては、花が亡くなる前前日までは寄り添って寝たりもしていたのですが(しかも具合の悪い母親を敷物にするかのように)、前日から離れて寝るようになっていたので、亡くなる前から彼なりに何かを感じ取っていたはずですが、

彼の中でも大きな出来事になったという事実を目の当たりにし、我々の悲しみをより深くさせました。

臨時休診とした1日は、朝から火葬までの時間が来るまで、花のいた部屋を隅々清掃することにしました。

具合の悪い花の周りであれこれ片付けもできなかったですし、猫たちがずっと使っていたソファは、爪研ぎによってボロボロな酷い有様だったため、花の旅立ちを機にそれも撤去することとしました。(本当に大掃除です。)

この1日で『花のいない生活』へ向けて、気持ちも環境も整えなければなりません。

朝子供達を学校や幼稚園に送り出し、とりあえず病院に向かいます。

出社すると、スタッフがお花や送り出し用の猫おやつをプレゼントしてくれました。

お花屋さんに行く時間が取れなかったからと、自宅で育てていたお花をご両親と束にしてラッピングしてくれたスタッフ、休憩時間に抜け出してお花屋さんで用意してくれたスタッフ、、

我々だけでなくスタッフとも触れ合いのあった花でしたので、花もとても喜んでいたと思います。

また、送信された臨時休診のLINE案内を見て、LINE管理会社さんのスタッフさんが配送でお花を送ってきてくださったり、

無添加おやつのワンモアさんや当院でお世話になっている業者さんも直接お花を持ってきてくださったり、皆さんの優しさに涙が止まらない1日でした。

ご来院された患者様からも多数お花やお心遣いをいただきました。

たくさんのお花に囲まれて眠る花の横で部屋の片付けをしながら、今までの花との思い出話をすると、涙がホロリホロリとつたってきます。

(※いただいたお心遣いはアップしているもの以外にも多数あります。)

お花の香り漂う中掃除をしたり、院外での用事を済ませたり慌ただしく1日を過ごしていましたら、あっという間に夕方になり、、危うく火葬の予定時間に間に合わないほどの時間になってしまい、出棺時は余韻に浸る暇もなく火葬場の方へ向かうことになりました。(この余裕のなさが我々らしいような・・ある意味、いつも通りの私たちの状態で花を送り出すことになりました^^;)

火葬場へつき、花の肉体とは最後のお別れです。

花の体の周りにお花を添えてあげたり、お線香に火を灯したり、撫でてあげたり、送り出す儀式を行いました。

謎にちぎれた耳の先端や、面白い形のしっぽを触ることができるのもこれが最後。

もう十分にお別れの挨拶はしていたつもりですが、いざ焼却炉の中に送り出すとなると、「まだもうちょっと・・・」という気持ちが湧いてきて、なかなか送り出すことができませんでした。

花が焼かれている時間は、花へのメッセージを家族全員で書いて過ごしました。

1時間経たないうちに花は綺麗な骨となりました。

病院猫シアの火葬の時もそうだったのですが、

不思議とそれまで涙が溢れて止まらないほどの寂しさがあっても、骨となって現れると、自分の心の中の哀しみも天に登っていくような、『しっかり送り出してあげられたな。』という、ほっとした感覚になります。

火葬場のスタッフさんも心からのお見送りをしてくださるお陰かもしれません。

全ての事が済む頃には、長かった日も暮れ始めていました。

帰り道、車の中から見える空は燃える炎のような綺麗な紅い色をしていて、最後まで力強く生きていた花を思い起こさせるような景色が広がっていました。

思えば、最後の数日間は、どんなに雨が降っていても、花を外に出してあげようかな?と表に出ると不思議と空が晴れ渡ってくる日々でした。

きっと花は天に歓迎される子だったのでしょう。

その日の夜は花を囲ってみんなで食事をしました。

せっかく花のためにお供えをした水やご飯は、残された2匹の猫たちがせっせと食べており(自分達のご飯があるのに!)、『なんでそうなるんだよ・・』と突っ込みどころの満載な、いつもと変わらぬ日常が続く気配に、少しの涙と笑いが誘われる夜となりました。

花との思い出 〜⑥ 最期の時間〜

2022年の春。

かつては“おにぎり”だとか、“牛”だとか表現されたほどむっちり体型だった花も、よく生きているなと思えるほど痩せ、いよいよほぼ骨と皮だけになっていました。

(↑積極的な治療は選択しませんでしたが、本人が楽になるような緩和ケアは、状態をみながら行っていました。)

5月半ば頃、本格的に体調も悪そうで、下旬に控えていた長男の誕生日は越えられないかもしれない。。。という非常に危ない時がありました。

長男は特別に花のことを好いていたので、ここまで生きてきたなら、長男の誕生日までは生きられたらいいな。と、その時は『もうちょっとだけ頑張ってよ。』と、最後のお願いをしてしまいました。

それを聞いてくれていたのか、その山もなんとか越えてくれた花。

こうして、5月を乗り越え、6月を迎えることができました。

6月は院長の誕生日が控えていましたが、さすがにそこまで生きてと花に無理を言うことはしませんでした。

息子の誕生日まで頑張ってくれたことに感謝しかありませんでしたので、残りの日々を花には何も背負っているものが無い状態でいてもらえるよう心がけました。

よく、猫は死に場所を求めて/死に姿を見せたくないから家から出ていく。というお話を耳にすることがありましたし、飼い主さんからの質問でも『実際どうなんですか?』と聞かれることが多いので、今回の実体験としてお伝えすると、

花の場合も、亡くなる1週間前くらいから、部屋から出ていったり、普段行かないお風呂場に行くことが多くなりました。

(↑裏の部屋のドアの少し開いていた隙間から出てきて、入院室を彷徨っていたときの花。)

これは、体調が悪くどうしようもない時に、場所を変えたら楽になるかもしれない、居心地が良くなるかもしれないという期待を求めて彷徨うのではないかなと思います。

この入院室を彷徨って排水溝を覗いている花の姿を見て

・・・・・いよいよの時が近づいてきた。 と感じました。

「次の日病院に出勤してみたら亡くなってた。」ということもあるかもしれない。と、いつその時がきてもいいように、一緒の写真はよく撮るようにしておきました。

6月10日。

ついに自分のベットまで辿り着くことが難しくなり、途中で諦めて横になってしまっている姿も見られてきました。

自分で歩くことが難しくなった花を見て、思い立ったのが外の景色を見せること。

かつて野良だった花。外の風や鳥の声も懐かしく思い出し、喜んでくれるかな?と、最後にできる私たちからのプレゼントでした。

『花〜見てごらん。鳥さんいるねぇ。』というと、息も絶え絶えなのに、『にゃ・・』と返事を返してくれていました。

少し動けていたら、逃げてしまったりすることも考えられたので、「もう少し早くから外を楽しませてあげられたらよかったかな・・」と、ちょっと悔やまれる気持ちもチラついたのですが、これが最短可能なタイミングだった。と自分に言い聞かせるようにしました。

(↓なんで花だけ外いるの? 自分達もそっちに行きたい。と言うシハルとスンミ。)

外気浴は亡くなった当日の朝も行いました。

花の命が尽きたのは、6月12日のお昼過ぎでした。

お昼は外来とオペが終わり、少し時間があったため、私と院長は必要なものを買いに一度外に出ていました。

そしてお昼ご飯を買ってから病院に戻ろうかと話をしている時、モニターで花の様子を確認してみると、呼吸の仕方がいつもと違う状態になっていたのです。

ご飯を買っていたら間に合わないかもしれない。と、とにかく急いで病院へ戻ることにしました。

駐車するより先に私が車を降り花の元へ。そして少し後に院長が部屋に入ってきました。 花の呼吸はもう亡くなる直前の呼吸の仕方になっていました。

最期の瞬間は院長の腕の中で亡くなってほしい。と、院長に花を抱いてもらいました。

時計を見ると14時40分頃。

子供たちに電話をし、「花にありがとうと伝えてあげて。」と電話をスピーカーにし、3人の声を届けました。

我々2人も、大好きだという想いと、ありがとうと伝えました。

時計の針は14時50分頃を指していました。

15時からは午後の診察が始まってしまいます。

外来に向かって院長がいなくなってから逝ってしまうのは寂しすぎる。と思い、『どうしよう、診察始まっちゃうけど、少し待ってもらおうか?』と私が口にしたら、それを聞いていたかのように、スーッと花は息を引き取りました。

14時51分。

一体何年の生涯だったのか、結局最後まで不明のままでしたが、花の長い猫生は幕を閉じました。

小さな先生

花の思い出話はまだ完結しておりませんが(長すぎますね。。)、まず先日行いましたイベントのレポをしたいと思います。

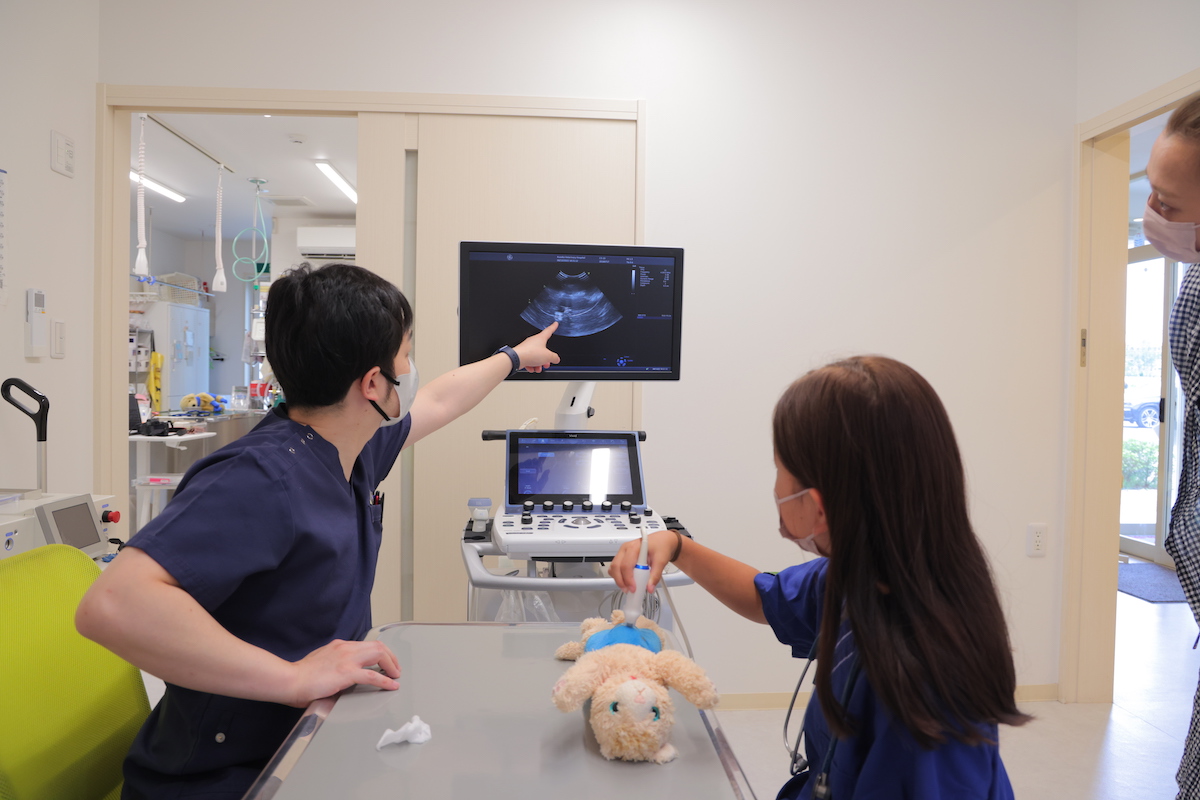

さて、今年も獣医さん体験が無事終了いたしました!!

最近では、ある程度内容が固まってきたものの、まだまだ改良の余地があり、依然試行錯誤している部分もあります。

どうやったらお子さんたちが楽しんで参加できるか、一緒にいらっしゃる保護者の方も興味をもって見ていただけるか。

時間も限られてる中、ギュッと詰め込んで計画しています。

今年は先着順で受付をし、2日で計8組のご家族にご参加いただきました!!

可能であればまだまだたくさんの方にご参加いただきたいところなのですが、外来やコロナ対策も考慮し、今年は2日間の日程で、1時間2組、2時間の中での開催という運びとなりました。

ご参加いただくお子様には、実際に我々が着用しているスクラブやケーシー、白衣を着てもらい、聴診器を首から下げて獣医さんになりきってもらいます。

この聴診BOXは開業以来、かれこれ4年もお世話になっています・・・(どうか電池よ。切れないでほしい!)

このBOXを使って、正常な心音と心臓病の心音の違いを聞き比べてもらいます。

難しいお話もありますが、子供たちは真剣に院長のお話を聞いてくれていました。

お耳を使っての診察を体験してもらった後は、機械を使用しての診察も体験してもらいます。

第一診察室にある大きな医療機器といえば超音波の機械です。普段触る機会のないこちらの機器を使って病気を発見してみましょう。

毎年登場する獣医さん体験用のぬいぐるみ。

今年もしっかり病気を作って参加協力してもらいました!(インスタストーリーでアップしていたグッズは、実はこれに使用するためのものだったんです。)

超音波はプローブの当て方により映り方が変わってきます。 上手く異常を映し出せるか、腕の見せ所となります。

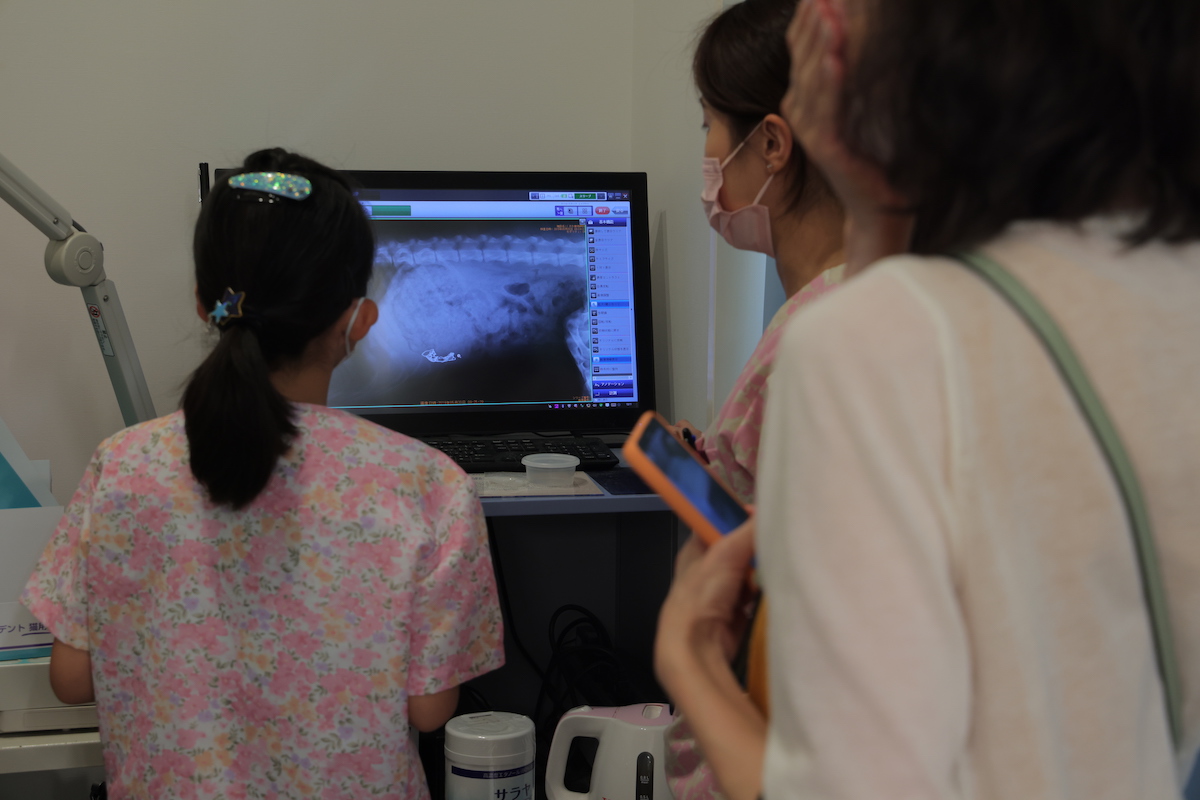

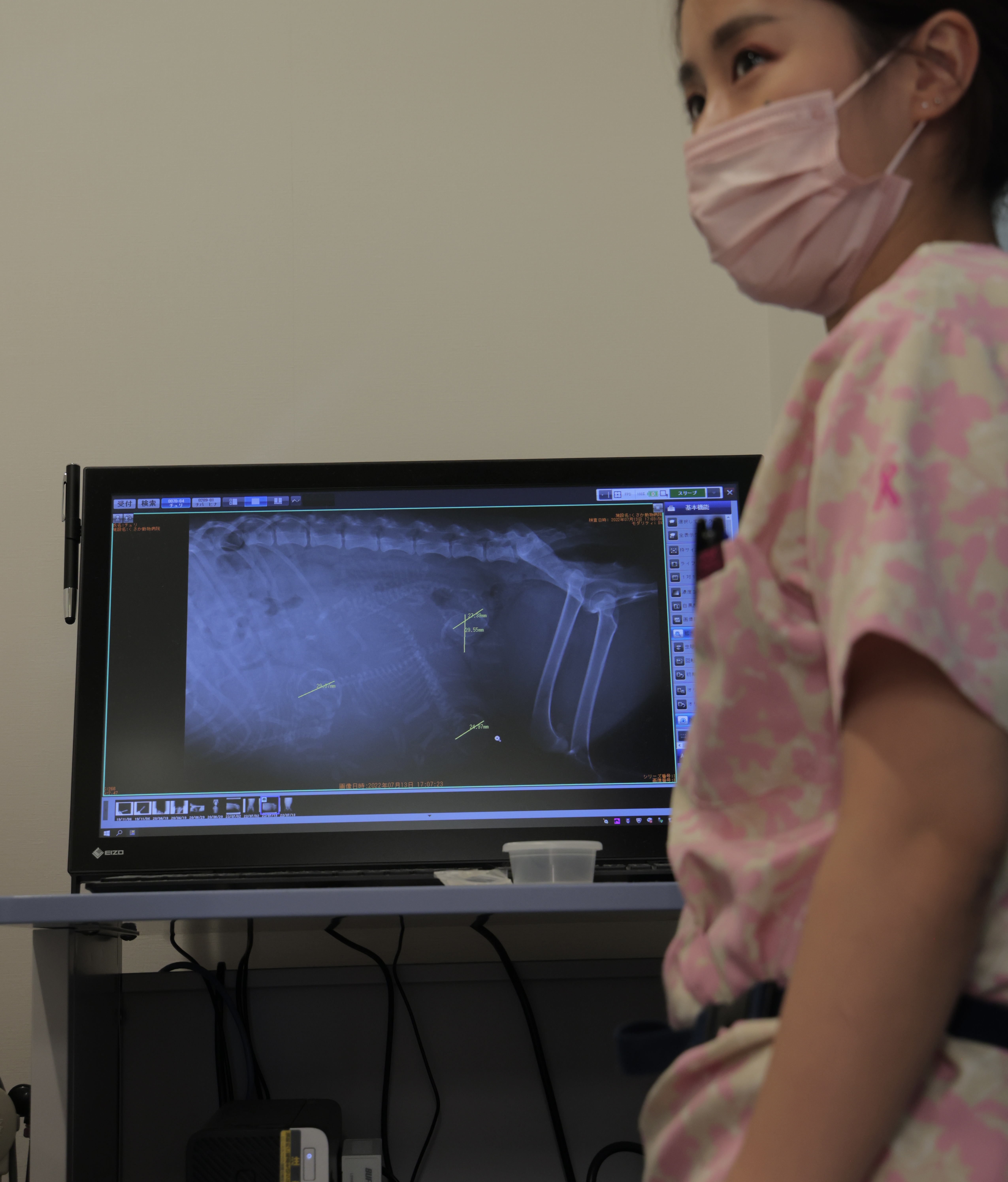

一方、スタッフと一緒にまわっている小さな先生は、画像診断に挑戦していました。

レントゲン画像を見て、これは何かな?と考えています。

先月スタッフのところで子犬が生まれたので、子犬ちゃんがお腹にいた時の画像も使い、『何匹の赤ちゃんがいると思う?』と当てっこもしましたが、付き添いされていたお母様方はさすが経験者でいらっしゃり、正確な頭数をズバリ当てる方が多かったです。白黒の胎児画像に見慣れていたためでしょうか?

レントゲン撮影の時に着る放射線防護服の重さも体感。

我々は重さに慣れているし、一昔前の防護服に比べたら軽いとまで感じるくらいなのですが、初めて着る方はとっても重く感じるかと思います。

普段はこれを着て大型犬も抱っこし、レントゲン撮影を行っています。 動物病院スタッフは体力が大事なのです!

スタッフグループの体験は、レントゲンの後に顕微鏡検査コーナーへ。

糞便検査や血液塗沫のプレートを見てもらいます。

小さな細菌や細胞の映像を見て、一体どれが何モノなのか観察してもらいます。

スタッフグループが検査に夢中になっている間、院長グループは手術室へ移動していました。

獣医さんは体力も大切ですし、繊細な仕事もできなければなりません。

院長グループは実際の器具と糸を使って手術の時の糸の結び方を体験します。

小さな先生も、院長のお話を聞きながら上手に結んでいました。慣れてくると、院長と保護者の方がお話している間に、一人でどんどんと結び目を作っている子もいました。

小さな獣医さんの吸収力の凄さに毎年感動しているのですが、今年もまた、『可能性は無限大だな。。』と改めて感じました。

スタッフグループも、最後は本格的な検査に挑戦。

ドキドキワクワクの採血体験です。

実際に赤い血は採れないので、ぬいぐるみの血管からお水を採取してもらいます。

動物たちはどこから採血するのか、どういったことに気をつけながら採血するのか、スタッフにレクチャーしてもらいながらみなさん上手に採血できていましたよ!

院長やスタッフにたくさん質問してくれる勉強熱心な小さな獣医さんもいてくれて、とっても嬉しかったです。

説明するスタッフにも熱が入ります。

このような形で、今年も無事2日間のイベントを終わらせることができたのですが、

外来でいらっしゃる患者さんから、「参加したかったけど受付に間に合わなかったー!」というお声も多々いただきました。

毎年“夏の”獣医さん体験しか開催できていませんが、いつか“夏以外”の獣医さん体験が開催できるかな??

大人でも楽しめるような、レベルアップした獣医さん体験も開催してみたいなぁと、目論見だけは強くありますので、動向を注視していてくださいね♪♫

もしかしたら、またLINEで獣医さん体験の応募をするかもしれません^^

花との思い出 〜⑤ 晩年の過ごし方〜

スンミが家族に加わり、それまで超高齢&高齢の爺婆猫だけだった病院裏の平均年齢がグンと低くなり、

縁側でお茶を飲んでいるか、コタツでウトウトしているかだけだった2人(例え話)が、「こうしちゃおれん!」と急に活気付きました。

きっとシハルは若い女子が来てちょっとウキウキ/

花は縄張りと息子を取られてしまわないように気丈にせねば!と思っていたのかもしれません。(野良では弱いところを見せたらおしまいですからね。)

さらに良くも悪くも空気を読まないスンミ。関節痛もちの花(高齢猫はほぼ100%関節痛もちです。)にも、容赦なく喧嘩遊びを挑みます。

寝てばかりの花でしたが、時折強制的に運動する時間が設けられました。

よく晩年は、『穏やかに過ごさせてあげたい。』という意見の方が多いですが、

身体的・精神的に過度な負担がなければ、五感に刺激を与えてあげるということは、脳に良い刺激になり、精神的にも身体的にも若返り・・とまではいかないですが、老け防止に繋がります。

退職後は趣味をもて。という勧めに似ているかと思います。

猫ちゃんの場合だと難しいですが、

ワンちゃんの場合、特に運動を制限する必要がなければ、高齢になったからといってお散歩を控える必要はありません。(※獣医師から指示がある場合はそれに従ってくださいね!)

どうしても関節が痛くて・・とか、心臓に負担がかかるから・・ということであれば、抱っこやカートに乗せるなどしてお外に出るだけでも。

風の当たる感触、色々なところからしてくる匂い、足から伝わる感触、熱、冷たさ、鳥の声、車の音・・・・・。。家の中よりもお外は刺激に溢れています。

我が家の猫たちの場合、ご来院されるワンちゃんや猫ちゃんの声が聞こえたり、たまに写真撮影のために表(診察室)に出されることが多いので刺激としては通常より多めだったはずです。

健康診断等で徐々に腎臓の数値も悪くなっていき、見た目にも筋肉量が格段に落ちてきていましたが、晩年の花は表情だけは昔のまま。とても若い顔をしていました。

本人の気力的にはきっと最後まで自分が第一線という気持ちでいたと思います。

飼い主さん側や動物たち本人の死生観は様々かと思いますが、花の意見的に『人の世話にはならん』という気持ちが強く感じられたため、本人の意見を尊重し、私たちは積極的(無理な)治療はしませんでした。

(↓私のことは恐れているので反抗的な態度はしませんでしたが、他の人の処置にはわがままを表す花。)

その代わり、本人が毎日何か楽しみをもてるように、いろいろなご飯をプレゼントしてあげました。

ご来院される患者様からも、『花ちゃんに・・』とお気遣いいただき、おやつやフードをプレゼントしてもらうことも多かったため、花は毎日違った食事を堪能していました。おそらく野良時代に与えられていたであろう缶詰だったり(猫ちゃんは小さい頃に食べた食事を晩年喜ぶ傾向にあります。お袋の味ってやつです。)、真新しい高級缶詰(グレインフリーやオーガニック系、食材にとことんこだわった系など)、みんな大好き“ちゅ〜る”や、ささみのおやつ。。

毎日違ったご飯をあげていたため、私が朝出勤すると、『今日は何のご飯ですか??』とキラキラした目で出迎えるようになっていました。

しかし、あまりに贅沢しすぎたためか、2回続けて同じものを出すと、『またこれか。』と匂いを嗅いですぐプイッといなくなっていました(⌒-⌒; ) ・・・コイツ・・(怒)って感じですよね。

(↑美味いもの食べて楽しく過ごせれば本望。な花さん)

食事の他に気を付けてあげたことが、室温です。

筋肉が無くなるともちろん熱も産生できないため、晩年の花はとても寒がるようになりました。

そのため、亡くなる数年前からは夏場でもずっと電気ヒーターをつけていました。(もちろん人や他の猫たちは暑いので、お部屋全体はクーラーつけてます。)

本人が寒いと感じた時に自由に暖を取れるようにした工夫です。

(↓一方暑くて伸びてますが、一方はストーブに当たる図)

さらに体が弱ってきてから工夫したことは、安心して休養できる場所を作ったこと。

本人的にも体の自由が利かなくなってきていることは感じているようだったので、落ち着いて休める囲われた空間を作ってあげました。

このように、いつかやって来る死までの期間、少しでも後悔することがないよう準備をしていきました。

しかし我々だけでなく、ある時から花自身も“いつか”に備えた準備というのをしていたような気がします。

その一つが、我々によく話をしてくるようになった期間があったこと。

座ってPC作業などしていると、隣に来てチョイチョイと手で合図し、目をジッと見つめてくる時がありました。まだ意識がハッキリしているうちに、伝えられることは伝えておこう。と思っていたような気がします。

これは行動学的に証明された行動とかでなく、お互いの関係性の中でしかわからない通じ合いといいますか。。

その花に応えて、私も早くから花に対して“今まで一緒にいてくれたことの感謝の気持ち”と、もしものことがあったときに後悔しないように“自分の気持ち”を伝えておきました。

きっと花の意識が正常に保てなくなってから伝えても、届くものが限られると思ったからです。そして私も落ち着いて冷静に伝えられるものの方が本心に近いと考えたからでした。

そうこうと、『もうすぐ死にそう』と言われ続け、結局2022年の年も超え、、、

気がつくと2022年の春。

ひまわりの花もお花屋さんに登場する季節まで過ぎていました。

花との思い出 〜④増えていく家族〜

千葉での2件目の物件に移り住んで程なく・・

長男の妊娠が判明し、秋頃に私は職場を退職しました。それからは猫たちと一緒の時間も増えたと思うのですが、実は悪阻はなかったものの、眠気がひどく、寝ている時間が多かったので、何気に猫たちとの記憶が少ないという。。

(あ、書き忘れていましたが、私たちは春にすでに籍を入れていますよ。)

そして月日は流れ・・気が付けば大きな猫がもう1頭、、ではなく、息子も家族に仲間入り。

息子が生まれてからは、猫だけの写真よりも、子供だけ・もしくは子供+猫の組み合わせが圧倒的に多くなりました。(どこのご家庭にもよくあるお話かもしれませんね。今思えばもうちょっとくらい猫たちの写真を撮っておいたら良かったかなぁ??)

猫たち、最初は自分達と変わらない知能と体格の生物だった赤子が、だんだん知能的になっていき、メキメキ大きくなっていく様を見てどう感じていたでしょう。

(花;なんかこやつ、進化してきてないか・・・???!)

犬猫の新入りは警戒したり拒否したりしがちな子も、突如現れる点は同じだとしてもなぜか飼い主の子供(赤ちゃん)に関しては抵抗しない子が多いような気がします。

どちらかというと、自分の妹・弟のように寄り添ったり、見守ったりお世話してあげる子のお話の方がよく耳にします。

すでに家族なんだと悟っているのかもしれませんね。

家族が増え、1年ほど経った頃、色々考えた末に我々はまた引っ越すことになりました。

そう、今度の引っ越し先は、日下の生まれ故郷である仙台。

猫たち、まさかのまた引っ越し!!!

仙台での賃貸マンションは、動物不可だったので、一時的にまた猫たちは日下の実家暮らし。

しかし猫たちのいない生活も寂しかったため、仙台に移り住んで2年後に我々は一軒家を建て、そこでようやくまた猫たちと同居を再開できたわけです。

元野良の花も、野生生活からこんなにいろんな住居を転々するとは思っていなかったはずです。

そして一軒家に引っ越してからは犬が1匹増え、

そのすぐ後に新たな子供が1人増え、

またまた1人増え。。

気が付けば猫2匹と犬1匹と子供3人の大家族になっていました。

しかし、さすがに一軒家。

もういいかげん引っ越しすることはないだろうと、私たちも、おそらく猫たちも(?!)思っていたのですが・・・・

が・・・!!!!!

とある事情から、我々はその家を去る決断をすることになったのでした・・・涙(これに関しては事情を知っていらっしゃる方も数名いらっしゃいますね。。)

一軒家から飛び出し、新居を探すにも、子供3人となると物件は限られ、ペット可となるとさらに選択肢がなく、、

結論、花もシハルも最終的に病院裏の部屋に置くこととなってしまいました。

我々と居住空間が別々になるということに、初めは私たちも猫たちに対して「申し訳ないな・・・」という気持ちでいっぱいでしたが、何気に働いている時間の方が長いため、至近距離でいられる時間は逆に長くなりました。

ほとんどのご家庭が、日中仕事で留守にしていて、仕事の間は見ていてあげられない。という場合が多いはずですが、我が家は真逆で、仕事の間しか猫たちと会えない。という状態。

院長に至っては、妻や子供たちより猫たちとの時間が圧倒的に多くなったかと思います。

こちらに置かれるようになってから、病院の猫として院内キャンペーンのモデルに使われたり、新しく導入するもの(ご飯だったり、用品)のモニターに駆り出されたり、大活躍することになりました。(これでより皆さんにお顔を認知してもらうきっかけになったかな・・。)

そして定期的に健康診断などで猫たちの体調も管理していたわけですが、

花に至っては保護したときすでに5、6歳と言われていたにも関わらず、全く衰えていく気配もなかったため、さすがに我々も「一体花は本当は何歳なんだろう・・・」と疑問が渦を巻いてきていました。

しかしながら超高齢と想定し、さすがに死んだ時のこともそろそろ考えなければいけないと思うようになりました。

人の場合は自分自身でエンディングノートを書いたり、遺影を撮っておいたり、と自分向けに準備をしますが、

犬猫の終活を考えた時、亡くなった後、残された周りへの影響を特に考えないといけないかなと思います。

そこで一番に気になったのは、生まれてからずっと一緒に過ごしてきた息子猫のこと。

これだけ長い期間、一度も離れることなく過ごしてきた母猫がいなくなってしまったら、彼は一体どう思うのだろう・・・。と、とても心配になりました。

仮に血の繋がっていない同居猫だったとしても、これから部屋に1匹で生きていかなければいけないというのは、少なからず寂しさを覚えるのではないかと懸念したのです。

年齢不詳なため、『万が一花が亡くなった時』のことを考えるには早いのか遅いのかはわかりませんでしたが、とりあえずまず第一にとった対策は、花の死後一緒に生きていってくれる同居猫を探すということ。

そんな時、3匹の可愛い子猫ちゃんを産んだ猫さんが来院。

子猫たちとお見合いさせていただくことになりました。

かつて衣ちゃんにシャーシャー言っていた花の記憶があるため、相性以前に、子猫自体受け入れられないかもしれないな・・と思っていたのですが、ふんふん匂いを嗅ぎにいく姿が。

子猫たちは警戒心MAXです。

インカムをつけているような模様の三毛ちゃんは奥から出てこず、黒白の猫ちゃんは「ニャンだ此奴」態勢。

良くも悪くも流れに身を任せるこのお母さんソックリすぎの三毛ちゃんが我が家に来ることになったのでした。

手のひらサイズの子猫にさえシャー!をしていた花はどこにいった?というくらい、思ったよりも子猫たちに抵抗を見せなかった花さん。

年を取って、状況に抗う気力が落ちたのか、母猫として息子の仲間を・・と花自身も考えていたのか、猫としての気が合ったからなのか、

同じベットで一緒に寝る姿も。

子猫(寿住;スズミ→通称スンミ)も、良い意味でも悪い意味でも空気を読むタイプではなかったことが大きな要因にもなったと思います。

あっという間に花ファミリーの1員に溶け込みました。

いや、溶けないものを無理矢理渦の中に入れたという所でしょうか・・・

3匹もいると、院長のことも争奪戦。

シハルも、我々が花のことを可愛がっていると、花を攻撃するくらいのやきもち焼きでしたが、スンミに対しては兄の自覚があるのか、恨めしそうにするものの、決して怒ることなく、色んなものや事を譲ってあげていました。

(↑自分は適当なタオルでベット代わり・・・)

花の本心は不明ですが、まぁまぁ無事に3匹が仲良く過ごしてくれることを確認し、「これで花にもしもの事があってもまだ寂しさ紛れてくれるかな・・」と私は大変ホッとしました。

スンミが我が家の家族としてやってきたのは2020年の8月のことでした。

花との思い出 〜③引っ越し王〜

ここでも何度もお話していますが、震災の当日は我々の卒業式当日でした。

地震があったのは、ちょうど謝恩会の始まりの挨拶が始まってすぐ。

十和田のまだ雪が残る寒空の下、揺れが落ち着いた頃を見計っってみんな一斉に会場の外に避難。そこで携帯などの地震情報をチェックしましたが、電波繋がりにくさの中、かろうじて見かけた情報が、“津波10M予想”・・・

震源地がどこなのかも正確に把握できないまま、謝恩会は中止との噂が広がり、私たちは徒歩で自宅まで帰ることに。

ペラっペラな薄いドレスと、ヒールを履いた状態で3月の十和田の雪道の中。 寒さもそうでしたが、帰宅中気がかりだったのは安否確認ができない仙台に預けたままの花と至花のことでした。

何十分歩いたかは分かりませんが、謝恩会会場からアパートまで戻り電気の付かない暗い夜を過ごしました。

それから翌翌日ーー

幸いにも、青森市にある私の実家は、大きな病院の近くにあったため電気などの復旧も早かったため、我々は十和田から青森の実家に移動することに。

そこで初めてTVのニュースを目にし、愕然としたのを覚えています。

日下の実家は場所的に津波の不安のない地域と言っていましたが、不安はどんどん増していきます。

そこから数日後、食糧とガスボンベを積んで、花と至花を引き取りに仙台へ向かったのでした。

後ほど聞いた情報では、あの地震の中、日下の実家の家の窓が空き、一度は外に逃げ出していたそうです。(2匹ともかは不明)←後日談で聞いたから良かったものの、逃げた直後に報告されていたら気が気じゃありませんでしたね・・・。

しかし、さすが野良を経験していた花は、『家の中で飼われている方が得策』だと感じていたらしく、再び自宅に戻ってきていたようです。

最小のエネルギーで最大に生きる。

八戸の野良を5年も生き抜いた猫だけあるなと感じた、花にまつわる印象深いエピソードです。

(↓この写真は、青森の私の部屋に来て安全確認している猫たちの写真。「異常はね〜か〜?」と言っています。)

猫たちを青森まで輸送し、次に考えたのは我々の就職先。

実は就職活動は、獣医師免許を取得できたことを確認してからにしようと思っていたため、この時期に就職先を探した私たち。

今思えば、そんな時期に就職活動する人なんてそんなにいないでしょうね。(見学には早くから多数訪れていたのですが)

この震災直後の混乱している中、日下が希望をした就職先は千葉県の動物病院。私も一緒に住むところから通える動物病院を紹介してもらい、3月下旬に就職先が決定しました。

ということは・・・

猫たちの次の新天地は千葉県!!

八戸→十和田→仙台→青森→千葉。いきなり野良からこんなに移動させられて、花はどう思ったでしょうね。

そして高速バスも初体験。

土地勘のない場所の物件を探すというのはだいぶ難しいことでして、不動産屋さんに案内してもらうにしても、車で乗せていってもらうため、実際の通勤手段と異なり、大変さの感覚が正しく掴めないもの。

千葉ではじめに住んだ物件は、坂を登り、実は徒歩でお墓を通過し辿り着くという物件でした。(でもすぐ後ろが中学校だったので、比較的安全かなって思ったんですよ・・・)

そして住んでみてはじめて気づいたのが、エアコンが無いこと。住み始めの4月はとても寒く、夏はただ座っているだけで膝の後ろから汗が滝のように落ちてくる灼熱の環境でした。(朝7時の段階から37度超え予報のすごい場所でした。)私に限っては、相模原に住んでいた時もエアコンの力を借りずに生き抜いてきたため、我慢しようと思えば乗り越えられたのですが、暑がり男子は耐えかねて、夏の途中から簡易的なクーラーを取り付けました。

そんな中、猫たちはどうにか環境に順応し、それなりに楽しく過ごしていたようです。

今思えば八戸の寒い環境にも耐えられ、さらに灼熱の千葉の密閉された部屋でも生き延びた花たちは、相当な強者ではないかと感じます。

しかし、この物件、排水溝から虫は湧くし、悪臭もするし、実はGもいるらしいし、、

途中から虫要因に耐えかねたのと、日下の勤務状況から、もっと職場に近い場所に引っ越そうと、半年経つ前にこの物件を去ることとなったのでした。(これも寒い時期に内覧しただけではわからない所でした・・・)

実は我々がいない間、虫を追いかけたりして楽しく過ごしていたのかもしれません・・・恐ろしい。

次の物件は5階建ての5階の賃貸マンション。

Gも出ないであろうことが決め手となり、即決断しました。

猫たちはこちらにも即順応し、楽しく過ごしていました。

「今回のお部屋は眺めがいいなぁ〜〜。」

郷に行っては郷にしたがえ。

住めば都。

猫たちにとってみたら、なんで自分たちはこんなに気候も間取りも違う場所に移動させられているのか理解できなかったかと思いますが、考えてもしょうがないことは考えない。

ここでもまた、最小のエネルギーで最大に生きる、猫たちの強さが現れるのでした。

ここの物件はそれなりに快適で、人間(我々)も楽しく、毎日同じような生活で平凡に過ごしていたのですが、程なくしてある出来事が起こります。

梅雨に多い病気?!

花との思い出話の途中ですが、

ここでちょっと違うお話を。

今年は梅雨があっという間に終わっちゃったねーー!!という会話があったかと思ったら、最近また雨の日が多く。

晴れていたかと思いきや急な豪雨と雷。など、ハラハラする日もありますね。お洗濯を外干しされている方は気が気じゃないかと思います。

当院の洗濯物は基本的に室内干し(あっという間に乾きそうなお天気の時は外干し)ですが、6月7月、湿度が上がる季節は全く乾かず毎年途方に暮れています。毎回思うことですが・・乾太くん、欲しいなぁ。

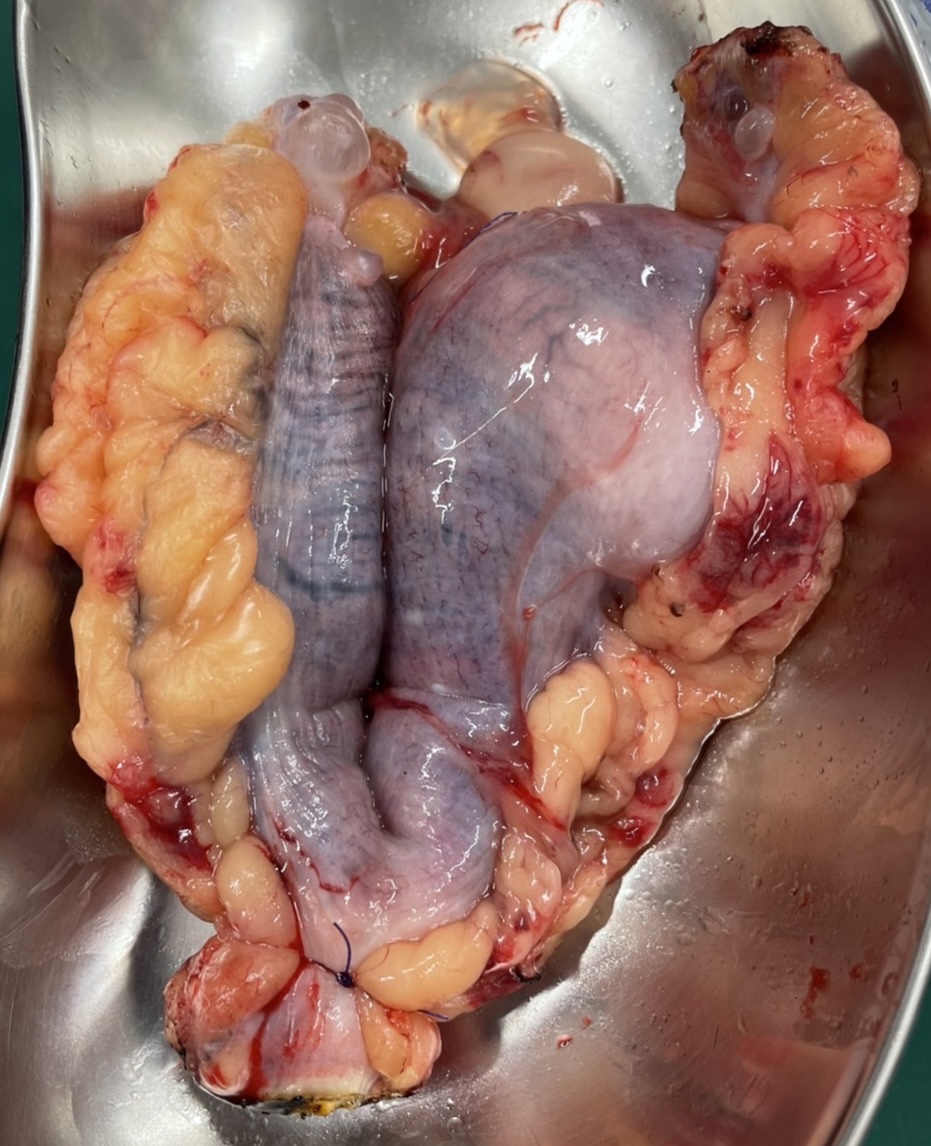

さて当院におきましては、毎年梅雨時期は高確率で子宮蓄膿症の子が来院されている印象があるのですが、

今年も早々梅雨が終わったといえ、梅雨再来?と言われているここ数日、高湿度&雨の天気の日が続いておりましたら、、やはり子宮蓄膿症の子が続いてご来院されています。

気圧・湿度・気温と病気との関連性。。統計を取ったらどうなるでしょう?

私個人、統計学はとてもとても苦手なのですが(数学は得意だったのに、統計学は壊滅的でした。。)統計の計算って、できるようになったら面白いんだろうなぁ!と未だに乗り越えられなかった統計学の壁に指を咥えています。

とはいえ、命というものは神秘的なものですから、地球と繋がっている可能性は否定することはできません。統計学で有意差有りにならなくても、もしかしたらこの時期は子宮蓄膿症多いよ!という病院さんが他にもあるかもしれないですね。全国の動物病院さんにもアンケートとってみたいです^^;

子宮蓄膿症という病気は、子宮に膿が溜まる病気なので、避妊手術(子宮・卵巣摘出)を終えている子の場合、この病気にかかる可能性は0ですが、もしも避妊手術を終えていない子の場合は気を配っていただきたい病気です。

なりやすいとされている時期は、発情後1〜2ヶ月。

特に出産経験のない高齢犬は要要注意です。

(一番最後に子宮蓄膿症になったわんちゃんの摘出された子宮のお写真が載っています。苦手な方はお気をつけください。)

膣から膿が出ていれば、飼い主さんが異常に気付きやすいですが、閉塞型の場合は、子宮の中に膿が溜まり続け、子宮が破裂してしまったり、敗血症から多臓器不全に陥ってしまいます。

膿が出ていない場合、外からは明らかな異変が分かりづらいため、「ちょっと元気がないけど、この天気だし、食欲湧かないのかしら・・」と数日様子を見ていることも多い点も厄介なところ。

もしもこの病気のことを頭の片隅に置いていてもらえたら、『もしかして・・・』と病気に気付きやすいかもしれません。ぜひ覚えておいてください。

また、お願いしたいとこは、ご自宅で余っていた抗生剤などはむやみに飲ませることは避けてほしいということです。

耐性菌の問題も然り、抗生剤の取り扱いについては注意が必要で、場合によってはその使用によって細菌の細胞壁が破壊され、細菌毒素が放出されてしまうことがあるため、出された抗生剤は、出された症例に対してのみ、指示された日数を飲み切るようにお願いいたします。

余談ですが、抗生剤やその他の錠剤は、高温多湿・直射日光環境を避けて保管することをお勧めします。

冷蔵庫は庫内の場所によりますが、扉の開け閉めにより結露を生じやすい可能性があるため、薬の劣化が懸念されるためお勧めしません。(シロップや座薬など冷蔵保存を指示されているものを除いて)

来月は8月。お盆の連休をとられる動物病院さんも多いかと思いますので、異変があったらお早めに。。(なぜか病院が休みの時に限って体調を崩す・・ということもありがちなので、そうなった場合にどの病院にお世話になるか、先にチェックしておくといいですね!)

当院の8月の連休は毎年恒例で上旬に取っております。(臨時休診:8月2、3、4日) お盆期間は診療時間の変更はあるかもしれませんが、診療予定ではおります。

ただし、お盆前後は業者さんがお休みに入り、ご飯の注文は致しかねますので、できれば在庫状況を確認し、7月中にご連絡いただけると助かります。

では、飼い主さんも体調崩されませんよう、ご自愛くださいね。

↓↓子宮蓄膿症の子宮の写真があります。苦手な方はご注意ください。

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

パンパンに膿が溜まっています。(これでも完全閉塞になっていなかったので溜まっている量は少ない方かな・・)

花との思い出 〜②学生生活、そして卒業〜

①でお話したような流れで我々の花との生活がスタート。

花を保護した後も、他の犬・猫を追加で保護したことはありましたが、花は手のひらサイズの小さな子猫にまでシャーっ!と威嚇をし、我が子以外は認めない!という態度を取っていました。

しかし、息子の至花は花からの愛情を一心に受け育ったせいか、他猫に対してもとても愛情深く接することができ、途中保護した子猫(衣(コロモ)ちゃん)にも優しく接してお世話をしていました。

(↑柄が似てるけど兄妹じゃないよ?)

花にいびられつつ、至花が守ってくれたおかげで衣(コロモ)もスクスク成長していきました。

側から見ていて、よくある嫁姑関係のようでしたね・・・==;

側から見ていて、よくある嫁姑関係のようでしたね・・・==;

花を保護して半年ほど経った頃、私は体調を崩し、愛護活動の部長を降り、サークルを辞めました。(そのポロリ愚痴話はブログのどこかで書いたような?)

花を保護して半年ほど経った頃、私は体調を崩し、愛護活動の部長を降り、サークルを辞めました。(そのポロリ愚痴話はブログのどこかで書いたような?)

なので、花親子と暮らした保護動物は成猫の茶トラ1匹と子猫の衣ちゃん、そして黒いラブラドール1匹だけでした。

この時から、花は“他の子猫は受け付けない猫”というイメージがつき、我々の中でも「花が死ぬまでは他の子飼えないね。」というルールが暗黙の了解として根付いたわけです。

《息子には潰されてもジッと耐えられる激甘な母なのに。。。。。》

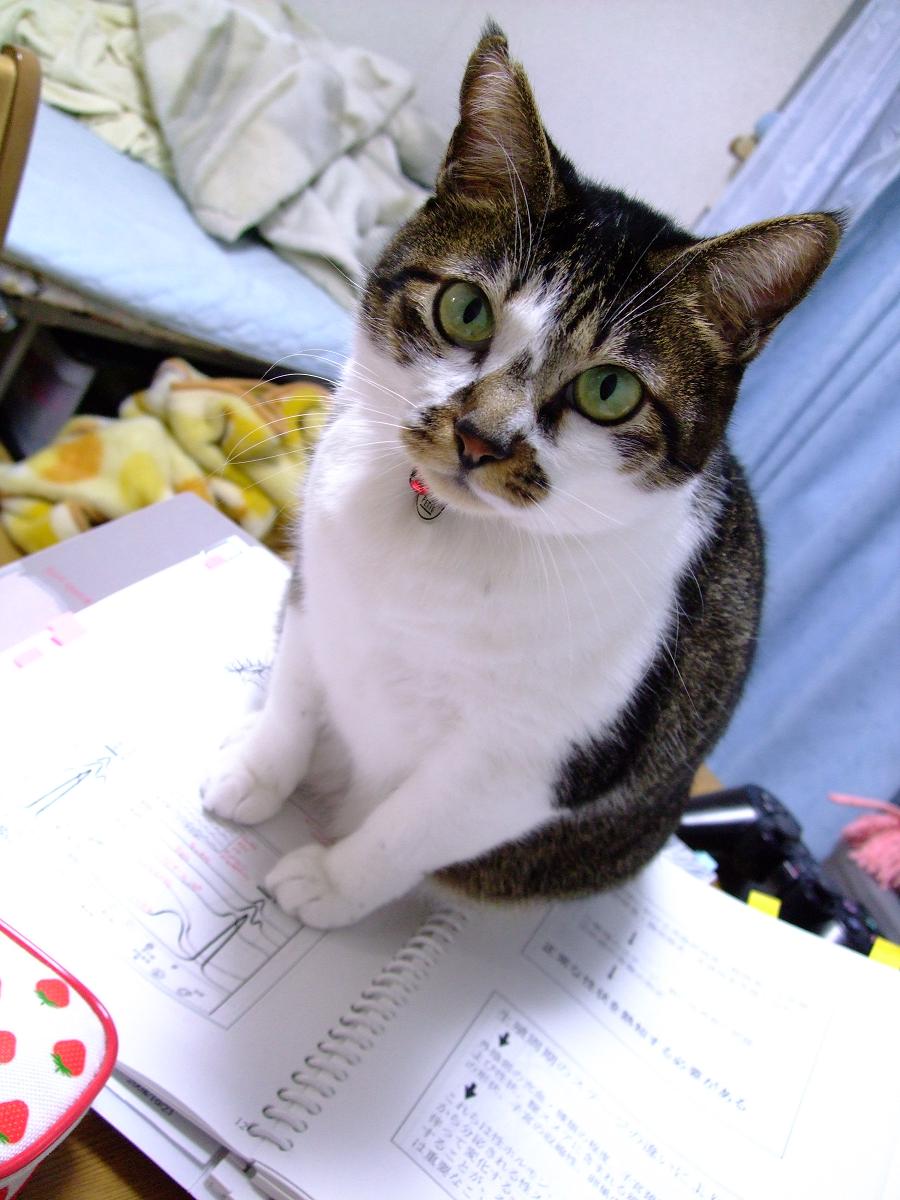

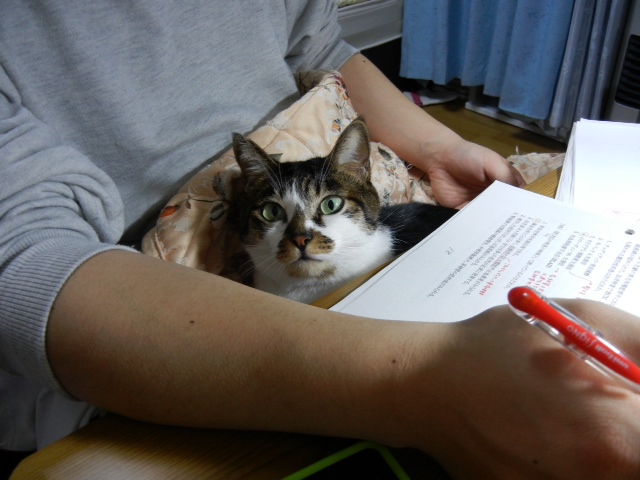

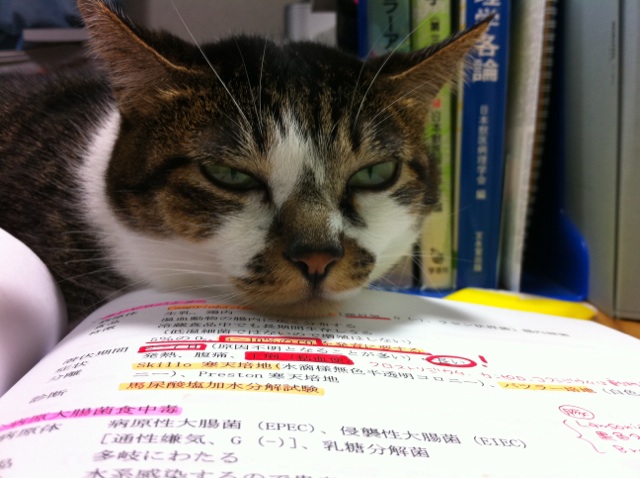

大学2年次から飼い始め、月日は流れその4年後、大学6年生にもなってくると、国家試験の勉強に費やす時間が多くなり、自宅学習のスタイルにしていた私たちは猫と一緒の時間も増えていきました。

みなさんも経験があると思いますが、猫って、PCや勉強していると目の前にきて手元を塞いだりするじゃないですか。

花も至花も例外ではなく、よく勉強しているとテキストの上にもれなく寝転がったりしてきていました。

至花は私派でしたが、花は日下派でした。

自分に注目してほしいからなのか、応援していたのか(多分それはない)、

勉強中は眠気か猫との戦いがもれなくついてきていました。 テキストが見えないので邪魔でしょうがないんですよ!笑

同時にやる気も削がれます。

(↑猫にも読めるものなら読んでみたいという気持ちがあったりして?????)

学生生活は長かったですが、猫たちとの思い出で一番強く思い出されるのは、この国家試験のため勉強していた期間です。

そんなこんなで勉強に明け暮れ、時は2011年年明け。国家試験のため家を空けるので猫たちは日下の実家である仙台に移されました。

国家試験が2月にあり、3月には我々が卒業なので、これで猫たちにとって最後の十和田生活となりました。

猫たちが十和田から去り、より一層試験のための勉強に没頭する私たち。テキストを塞ぐ輩がいなくなったのでラストスパートです。

とってもどうでも良い話ですが、この頃の私たちの勉強の息抜きは、ザッケローニ監督が率いる日本代表のワールドカップの試合を見るか、外の気温が何℃なのか当てに行くドライブ(大きい道路の電光掲示板に気温が表示されているのですが、それが何度か当てっこしに行ってました。)をしていました。外は極寒なのですが、一瞬外に出る分にはヒートアップした頭を冷やすのにちょうど良かったです。※平気で十和田の夜の気温はマイナス15度とかいってました。←この気温をみても花が野良時代どう生き抜いてきたのかとても不思議でした。 ・・・普通死ぬって!!

そうして2月下旬、無事我々は東京での国家試験を終え、3月11日十和田で卒業式を迎えることができました。

・・・・・3月11日。

そう、忘れもしないあの日のことです。